La violencia contra la mujer en América Latina se ha visto aumentada en los últimos cuatro años. Según datos de ONU mujeres, al menos 7 mujeres mueren víctimas del machismo cada día. Entre 2020 y 2023, alrededor de 15.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países de América Latina y el Caribe, según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL. Este informe apunta a que dos países del istmo centroamericano, Honduras y El Salvador, registraron las tasas más altas per cápita junto a República Dominicana, Uruguay, Brasil y Bolivia.

Y es que Centroamérica es una región hostil para las mujeres y sus derechos, con un claro retroceso en las políticas sociales a favor de la población femenina. Honduras es el país en el istmo que sufre la mayor cantidad de muertes violentas de mujeres: 26 asesinadas solo en los primeros meses del 2024. En ese mismo período de tiempo, el Ministerio Público de Guatemala recibió cada día al menos 128 casos de violencia contra las mujeres. Y Costa Rica, el más estable y con niveles de desigualdad más reducidos de la región, reconoce 10 femicidios y 18 muertes violentas de mujeres pendientes de clasificar. En El Salvador, el actual gobierno ha reivindicado el rechazo a todo tipo de interrupción del embarazo al tiempo que anunció la eliminación del lenguaje inclusivo del sistema educativo. Y en Nicaragua, las estadísticas de violencia en contra de la mujer permanecen altas y sostenidas. La violencia machista y misógina está presente en todo estrato social y nivel socioeconómico y el abuso contra la mujer sigue siendo uno de los delitos más cometidos bajo el régimen del actual gobierno nicaragüense.

Es cierto que en Centroamérica ha habido grandes avances en la lucha en contra de la brecha de desigualdad de géneros y en materia de sanciones a los delitos en contra de la mujer, sin embargo, ha sido gracias a la movilización de las mujeres que han luchado por la erradicación de la marginalidad y discriminación. El panorama actual se sigue caracterizando, de un lado, por unos operadores de justicia de los países de la región con una escasa institucionalidad fortalecida que asegure que los agresores cumplan sus condenas, y de otro, por la falta de certeza jurídica, de sensibilización y educación en lo relacionado a la violencia contra la mujer.

La normalización de la violencia contra las mujeres es uno de los grandes nudos para transformar la cultura centroamericana, y es evidente la existencia de un machismo estructural en el corazón judicial que carga de estereotipos a las mujeres y no permite ver la violencia en contra de ellas para alcanzar justicia. De igual forma, parte del problema radica en que en el poder están hombres que no entienden las necesidades de las mujeres; en contextos dictatoriales como El Salvador y Nicaragua, se han realizado reformas a leyes que beneficiaban a la mujer y que ahora dan un retroceso a los derechos humanos y en materia de educación sexual. Del amplio abanico de las agresiones contra las mujeres, y según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el istmo centroamericano, la violencia verbal y psicológica es la más frecuente, incluyendo en esta el maltrato verbal en forma repetida, acoso, reclusión y privación de los recursos físicos, financieros y personales.

En la región centroamericana todavía resuenan mensajes caducos que asocian la biología que define al hombre y la mujer, a sus comportamientos y roles. Estos argumentos tienden a igualar la experiencia de todas las mujeres cuyas consecuencias conllevan a la casi inadvertida cosificación de roles y estereotipos de género. Es una pura construcción histórica, una ideología del poder masculino que se ha impuesto y una nefasta injusticia —una más de tantas— que sigue vigente en estos días. Definitivamente todos los estados de Centroamérica, sin excepción, están en deuda con los derechos humanos de las mujeres y de las niñas y los gobiernos tienen en sus manos hacer algo para cambiarlo.

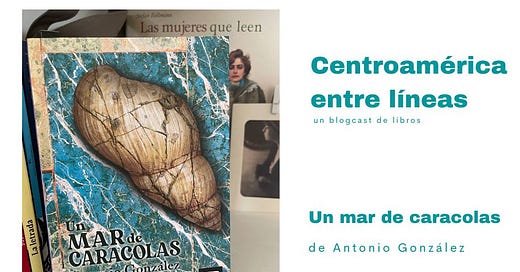

Y ante la carencia de respuestas efectivas por parte de los gobiernos del istmo, es la literatura la que tiende un puente a estas realidades pues las obras literarias son el reflejo de una sociedad y sus momentos históricos. En una región envuelta por grandes olas de violencia, por una brutal discriminación, clasismo, racismo, homofobia, misoginia o por una visible desigualdad de género, las letras son un refugio y un espacio de reflexión para sus creadores y lectores, tal vez ambas víctimas de esta crueldad humana. Tal y como el dramaturgo guatemalteco Antonio González patentiza en su obra Un mar de caracolas. Una obra de teatro cuya protagonista, Elena, convive con algunas de las formas de violencia hacia la mujer que se maquillan de amor y romanticismo y cuya historia invita a reflexionar y nos incita a romper el silencio sobre el tema.

Cámara negra. Al fondo, una cuerda para tender ropa. Al frente, un espejo sobre una mesita; ¾ al público. Además del espejo, sobre la mesa, hay portarretratos con varias fotografías, un florero con flores marchitas, una taza, maquillaje. A la derecha, Elena sentada en una silla rústica, con las manos juntas sobre las rodillas. Elena viste de blanco, está descalza y sujeta una fotografía, la cual observa con rostro inexpresivo por largo rato. Al lado de la silla, hay otra mesa, más pequeña, y sobre esta, otra fotografía. Muy cerca, a la derecha, un pequeño promontorio de ropa. Se escucha viento. Elena cierra los ojos y respira lentamente. A medida que transcurren los segundos, esboza una sonrisa. Largo silencio...

En este austero escenario nos recibe Elena para envolvernos con un sobrecogedor monólogo. Elena es el personaje medular de Un mar de caracolas, quien habla del pasado, no como una época feliz o triste, sino que lo revive a fuerza de recuerdos; abundantes recuerdos que recrean la ilusión, el encanto, la angustia, el miedo y la paranoia de un amor. Elena nos narra:

«Él llegó como la lluvia que, a menudo, es fuerte, casi punzante. Pero como la lluvia, debía terminar. Y a veces, esa lluvia hace estragos, derrumba, sepulta, inunda, permea toda superficie. Y cuando el sol no sale, no se evapora, se contamina todo en charco».

El juego escénico y los diálogos que el dramaturgo Antonio González crea en Un mar de caracolas son recios, iracundos y melancólicos. Hasta cierto punto, caprichosos, como el océano que nos aturde con sus rugidos y nos golpea con una fuerza aupada por violentas ráfagas de viento. La sobriedad de la puesta en escena enfatiza aún más la intensidad del monólogo con el que se desangra la protagonista. Porque Un Mar de Caracolas es un monólogo que aborda el tema de la violencia contra la mujer.

Elena, en una de sus intervenciones, exhorta:

¡Cómo me gustaba la manera en que decía lo que era correcto para mí! Siempre supe que todo lo que él hacía, lo hacía por amor. Porque eso es el amor y el amor te permite que demuestres el error que hay en los otros, en ti. En mí. Aunque sea difícil, aunque cueste reconocerlo y eres una estúpida si no eres capaz de reconocer siempre vas a fallar. Siempre vas a fallar, porque ese es tu destino, ese es el símbolo que toda mujer debe reconocer para llegar a ser amada, como nunca antes, como resultaría imposible. Pero para ello hay que tener una buena dosis de humildad.

Una mujer violentada siente que sus recursos están disminuidos, tales como la autonomía, su valía personal, estabilidad emocional y capacidad para cuidar de sí misma o en el peor de los casos sienten que ni siquiera cuentan con ellos ni con vías de desarrollarlos. En cada situación violenta se ataca también la mente de la víctima: su orgullo, la confianza, la autoestima, la seguridad del hogar, el respeto. Pero el maltrato psicológico puede darse, además de simultáneamente a la violencia física, de forma independiente.

Pero siempre, siempre, siempre… habrá alguien, un padre, una madre, un hermano, un amigo que te dirá cosas horribles, que pretenderá arruinar tu felicidad y lo harán por ¿envidia?

Concluye Elena mientras ríe, limpia sus lágrimas, Se calla y canta.

El maltrato psicológico suele ser una forma de violencia invisibilizada y silenciosa, las personas no reparan en los efectos que pueden causar actos como la humillación, la privación y prohibición desmedida en contra del libre desarrollo, comentarios que denigran la personalidad del otro y su estabilidad emocional; consecuente con ello, las víctimas pocas veces identifican los síntomas y las cicatrices invisibles a partir de esa violencia psicológica vivida. En la violencia de género una de las formas en que se puede cometer este tipo de actos es rebajando el rol como mujer que pueden desempeñar en distintos campos, ya sea en un puesto administrativo o como ama de casa, por ejemplo, situación que se ve reflejada en un diálogo que Elena tiene con su propio reflejo en un espejo.

Tú sabes bien que él lo hacía todo por tu bien, no me vengas con eso ahora. (Silencio). Claro, para ti siempre fue sencillo culparte, por tu inseguridad, por tu falta de confianza. (Silencio). ¿Por qué preguntas eso? ¡Claro que tú tienes la culpa, siempre la tendrás, como todas las Elenas del mundo! (Silencio). No estoy ocultando nada, no me atormentes. (Silencio). Sí, confundida. A veces así me siento, pero ¿quién eres tú para juzgarme? No eres más que un reflejo, no sabes nada. Piensas que eres igual a mí, que somos la misma persona, pero te equivocas. Tú solamente muestras mi exterior, nunca sabrás qué es lo que siento, así que no te engañes, Elena... no te engañes...

Elena... no... te... engañes...

Elena realiza una larga contemplación. Ella puede verse en el reflejo que Elena se ha maquillado el ojo como si hubiese recibido un golpe. Cuando la violencia se está padeciendo se empieza a alimentar un sentimiento de culpa, se construyen pensamientos en los que ellas consideran tener parte de responsabilidad de la situación que están viviendo y de los comportamientos agresivos y denigrantes que reciben por parte de los agresores, deconstruir este imaginario requiere de un gran trabajo sobre la mujer y las creencias que ha construido sobre sí misma, considerando que bajo circunstancias hostiles las mismas han sido reforzadas bajo actos repetitivos prolongados en el tiempo.

Un mar de caracolas es un crudo y trágico monólogo entre cuyas líneas transpira simbología.

Las caracolas, para el Feng Shui, filosofía originada hace más de 3,500 años en China, representa un mal presagio debido a que son objetos que ya cumplieron su función en el mundo, por la tanto ya perdieron su lugar en el mundo y es hora de dejarlos ir. Y para Elena, las caracolas o mejor dicho el dolor que estas le infringen al pisotearlas, será su último recuerdo antes de que la luz se apague. Unas caracolas cuyo sonido al caer al suelo hacen un ruido parecido al de los huesos chocando entre sí. El océano y el viento, los truenos en la distancia, amenazas abrumadoras de lo inabarcable, de lo ilimitado como el tiempo o el universo. En el mar, la brisa anuncia la lluvia, nunca falla, comienza suave y pronto sientes la sal en los labios. La ropa alborotada, las flores secas, casi putrefactas. Vestigios marchitos de un pasado igualmente caduco; objetos que ya cumplieron su función en el mundo, por la tanto ya perdieron su lugar y es hora de dejarlos ir. Y el son del bolero, Piensa en mí, que evoca la soledad y el sufrimiento que queda cuando el amor se va y que deja entrever las indomables ganas de romper en llanto de soledad eterna y un alma torturada. Este bolero fue escrito en 1935 por el compositor mexicano Agustín Lara y su hermana María Teresa Lara y que fue popularizado en la película Revancha de 1948.

El dramaturgo Antonio González comenta que “el teatro tiene el poder de transportarnos hacia otro momento de nuestra vida, un momento que fuimos, que vivimos.” En 2009 este dramaturgo fundó la compañía de títeres La molotera cuyas obras abordan temas sobre problemáticas de interés, como el acoso escolar, medio ambiente, leyendas de Guatemala, literatura guatemalteca, e inteligencia emocional, y han puesto en escena algunos de los libros infantiles escritos por el propio Antonio González.

Con Un mar de caracolas, su protagonista, Elena, una mujer que rememora un amor pasado, soñado y volátil, que pronto se transforma en lo contrario, pero que ella, en algún momento, aún valora como parte de ese “ser amada”. El dramaturgo plantea

la cultura de la violación latente aún en nuestras realidades. La violencia contra la mujer tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. Y Antonio González, con Un mar de caracolas, escenifica los traumas y la violencia silenciada, invisible para muchos, pero latente y lacerante para las mujeres que la sufren.

Elena se pone de pie sobre las caracolas — que la lastiman- y abre los brazos mientras la luz se desvanece. Ella exclama:

Pero nuestros huesos gritan. Gritarán para que todos escuchen, para que todos sepan que no nos quedaremos calladas, para que otras sobrevivan, para que haya justicia por todas las Elenas del mundo. Para que la muerte no sea el sinónimo de amor. Esa voz que es nuestra, aún después del fin, gritará; gritará para que nos escuchen, gritará como lo hacen mil olas, como los huesos que golpean las piedras, gritarán ¡como un mar de caracolas!

Se apaga la luz.

A pesar de que caiga la oscuridad en el escenario, la profundidad del mensaje del dramaturgo Antonio González cala hasta nuestra consciencia pues con su obra resurgen fuerte las voces de las Elenas que han sido y siguen siendo silenciadas, como si se tratase de un mar de caracolas.

Antonio González escribió Un mar de caracolas y Editorial Cultura la publicó en 2021.

Antonio González nació en 1976. Es un arquitecto, escritor, dramaturgo y titiritero guatemalteco. La mayoría de los textos de Antonio González son para niños y lectores juveniles. Cuenta con más de 13 libros publicados. Principalmente con el sello editorial Loqueleo. Diez de estos títulos están protagonizados por niñas. Como titiritero, fue el creador del taller para niños ¡Títere fue!, como herramienta en la educación. Como docente, ha impartido talleres de teatro a grupos estudiantiles.

Algunos de los títulos que ha publicado son Mymoko, La Tienda de Miedos del Señor Roque, Las Cartas de la Tía Fagot, Bostezaurio, Nina No, Nunca Intentes hacer esto en Casa, Isla Tortuga, La Casa Invisible, Don Sorbete, Librotante, El Gran Perdedor, Lupe y los Caramelos para Adivinar, La Ciudad Mágica, La invasión extraperrete, Isla inventada y Villa Villanos. Además, tiene publicados tres obras de teatro para adultos: Los Gigantes, Niebla y El Regalo. Las primeras dos han sido llevadas a escena. Con Los gigantes González gañó los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango. Y, con la obra Un mar de Caracolas, ganó en la rama de Dramaturgia, el Certamen Centroamericano Permanente 15 de septiembre 2020.

En 2009 fundó la compañía La Molotera Títeres, que ha realizado montajes y presentado en celebraciones infantiles, festivales, centros educativos, ferias de libros o centro culturales. Esta compañía fue creada con la idea de brindar talleres a maestros para que aprendieran a crear y utilizar títeres en sus aulas. En poco tiempo surgió la posibilidad de producir montajes de títeres sobre libros infantiles y trabajar la promoción de la literatura a través de estos. En 2019, la actriz e ilustradora de libros infantiles Liza Sándigo se unió a la compañía. Liza es actriz profesional, formada en artes dramáticas por la Universidad Popular de Guatemala. Ha formado parte de elencos de varias compañías, grupos artísticos y colectivos en el país.

Fuentes consultadas:

González, Antonio. Un mar de caracolas. Guatemala: Editorial Cultura, 2021. ISBN: 9789929774636.

Otorgan premios del Certamen Permanente Centroamericano 15 de Septiembre (2021). En AGN (3 de marzo). Recuperado de: enlace

Doce años de andar en molotera (2021). En AGN (29 de marzo). Recuperado de: enlace

Vásquez, marisol (2022). La Molotera de Antonio González. En Diario de Centroamérica (8 de junio). Recuperado de: enlace

Lemus, Leslie (2021). El patriarcado que nos habita. En Plaza pública (6 de marzo). Recuperado de: enlace

Reischke, Martin (2016). "La de Guatemala es una sociedad patriarcal". En DW (6 de marzo). Recuperado de: enlace

Colussi, Marcelo (2022). Patriarcado en la sociedad y un análisis histórico de ¿importa el tamaño?. En Plaza Pública (4 de diciembre). Recuperado de: enlace

Gómez Grijalva, Dorotea (2023). Transgrediendo los roles de género impuestos en Guatemala. En Cultura Survival (2 de febrero). Recuperado de: enlace

Centroamérica, una región hostil para las mujeres y sus derechos (2024). En Expediente público (8 de marzo). Recuperado de: enlace

Guerra, Leonel (2024). Columna. En Diario de Centroamérica (3 de abril). Recuperado de: enlace

Correa, Alexandra (2024). Violencia contra las mujeres, una "pandemia" en el mundo. En DW (6 de junio). Recuperado de: enlace

¿Cuál es el significado de tener caracoles en la casa, según el Feng Shui? (2024). En Redacción Cómo (6 de febrero). Recuperado de: enlace

Huacuz, Fernando (2023). "Piensa en mí" la canción de todos los tiempos reivindicada en voces mexicanas. En Crónica DW (16 de septiembre). Recuperado de: enlace

Montoya González, Luisa Fernanda (2022). Análisis de las narrativas que construyen las mujeres víctimas de violencia de género del municipio de Carepa acerca de la historia dolorosa y violenta en su proceso de reparación: trabajo de grado presentado para optar el título de Psicóloga. En Universidad de Antioquía, Facultad de Ciencias sociales y Humanas. Recuperado de: enlace

Share this post