Las sociedades ágrafas transmitían su herencia cultural acumulada mediante la tradición oral. Ejerciendo esta transmisión, aquellos grupos sociales se dotaban de elementos ideológicos que les otorgaban cohesión social interna, legitimación política frente a otros grupos e identidad cultural diferenciada respecto de sus vecinos. En América Latina y especialmente en Mesoamérica, es muy generalizada esta forma de literatura basada en la oralidad, también denominada “oralitura”.

Centroamérica, una región multiétnica, pluricultural y multilingüe, y en especial, Guatemala que además es un país cuya población está conformada por mayas, xincas, garífunas, ladinos, mestizos y otros ciudadanos de ascendencia diversa, es una región, y un país, cuya tradición oral literaria es un activo de valor para crear vínculos para la convivencia pacífica en un contexto de diversidad cultural que aporta a la promoción de su desarrollo humano integral y sostenible.

El antropólogo guatemalteco Carlos René García Escobar plantea que los textos literarios orales dan cuenta de una conciencia colectiva, de un sujeto trans individual, originario de los sectores populares ya sean del campo o la ciudad. Este reconoce dos tipos de oralidades: la Oralidad Mestiza, centrada en las leyendas y la Oralidad Maya centrada en los mitos de la creación, los mitos del maíz, el origen y significado de los objetos. La literatura contemporánea indígena guatemalteca lleva en su adn la esencia de la oralidad. Esta, especialmente la poesía, no se ha formado dentro de talleres literarios ni academias, sino en la misma espiritualidad comunitaria. Esta literatura ha sido y es una forma de interpretar la realidad según los esquemas simbólicos de la cultura maya, una práctica cultural que al mismo tiempo conserva y transmite una visión viva, colectiva y significativa para el grupo social. La literatura es un lugar de enunciación crítica, basado en la cosmovisión colectiva, un espacio donde realizar conscientemente las creencias y las prácticas culturales de la comunidad.

Pero para las poblaciones indígenas de Mesoamérica, y en especial, las de Guatemala, no ha sido fácil llegar a su reconocimiento de grupo social con las condiciones legales necesaria para reivindicar su plena y entera posición de sujeto. Como ciudadanos, reclaman y exigen el respeto de sus derechos cívicos, laborales, educativos, sanitarios y una participación directa en la vida política, social y cultural que le ha sido negada durante mucho tiempo y que hoy en día, existen trabas reales para que lo logren.

En 1995 se firmó el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Era la penúltima etapa del proceso hacia la paz iniciado en 1990 para dar término al conflicto armado interno (1960-1996), verdadera guerra civil en la que se enfrentaron los movimientos de guerrilla y las tropas gubernamentales de contrainsurgencia. Unas fuerzas castrenses contrainsurgentes que, con el fin declarado de acabar con los focos guerrilleros, a partir de 1978 y en especial 1982 y 1983, fueron el brazo armado de una política de destrucción física y cultural de las comunidades indígenas mediante masacres indiscriminadas y arrasamientos de aldeas: un conflicto armado interno que se convirtió en un genocidio.

Una vez acabado el conflicto armado, desde hace años, la población indígena de Guatemala ha sido objeto de una desintegración identitaria permanente. Para llevar a cabo la reivindicación de una especificidad identitaria, hacen falta, por supuesto, condiciones históricas y una voluntad política pero también condiciones culturales y económicas de difusión de los soportes simbólicos de la identidad. En este contexto de subalternidad del indígena mediante la violencia – física y/o simbólica – se entiende bien la importancia que cobra la emergencia de las voces indígenas. Y ha sido la literatura uno de los vectores de la deconstrucción de la figura del subalterno y de la construcción del indígena como sujeto político y cultural, de pleno derecho. Nombres y voces como las de Rigoberta Menchú, Humberto Ak’abal, Enrique Sam Colop, Leoncio Pablo García Talé o Calixta Gabriel Xiquín son los primeros que logran romper el silencio impuesto por el oficialismo a las comunidades indígenas e impulsan una literatura militante como espacio de lucha y militancia contra el poder para construir un futuro más justo.

E inspirados por estas poderosas voces y letras de la cultura indígena, y herederos de los transitares de los abuelas y abuelos, madres y padres, de sus múltiples resistencias y de sus luchas de siglos, hay una una nueva generación de narradores y poetas cuyas obras suponen la re significación de la identidad Indígena y comunitaria en Guatemala.

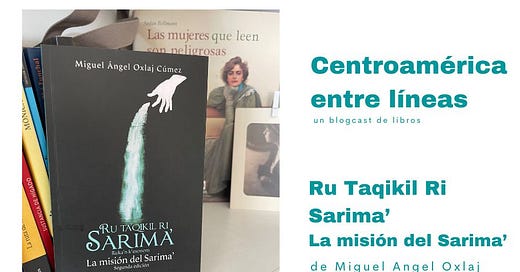

Y es en este contexto en el que brilla la obra del travieso escritor y activista cultural Miguel Ángel Oxlaj Cúmez y su relato La misión del Sarima’.

El relato trata sobre la voz del cerro Sarima’ y su relación con eventos importantes de la población de San Juan Comalapa, en Guatemala. Comienza con la narración de la niña Rosa al escuchar por primera vez el trueno del cerro y a partir de éste, se dá un diálogo entre ella y su abuela, la que le cuenta una serie de eventos históricos relacionados con la voz del cerro.

El estruendo del cerro Sarima’ que abre el texto es la ocasión de la rememoración por parte de la abuela de otras ocasiones en las que el ruido de la montaña había anunciado algún acontecimiento grave para la comunidad. La narración se construye alrededor de los rugidos del cerro y los eventos catastróficos que le siguen, cuatro ocurridos en el pasado y recordados por la abuela y el quinto presenciado concretamente por la niña en el eje temporal presente. El primer rugido de la montaña fue acompañado por una terrible enfermedad que diezmó a la población; el segundo por un enorme torrente de agua; el tercero por un terremoto, el cuarto por la guerra civil y la desaparición de la madre.

Esta obra está basada en relatos orales tradicionales de San Juan Comalapa, comunidad en la que nació Oxlaj Cúmez y que fue escenario del sangriento conflicto armado interno que azotó a Guatemala entre 1960 y 1996. Este relato hunde sus raíces en la más rica esencia de la cultura ancestral maya y en la amarga historia que vivió la población maya guatemalteca. El rugido de la montaña Sarima’ siempre es anunciador de eventos futuros e interpretado por la comunidad como alarma de la naturaleza. El relato patentiza la estrecha relación entre el ser humano y su contexto natural, según la cosmovisión maya. No se trata de superstición, sino de saber escuchar e interpretar la voz de las fuerzas naturales, que alertan sobre los peligros que incumben sobre la colectividad. De otro lado, la niña Rosa vive con su abuela, después de la “desaparición” de la madre, probablemente durante el conflicto armado, tal y como apunta su abuela: “No fue la enfermedad, ni la vejez, tampoco fue algún desastre natural el que se la llevó. Cuando un desastre natural, una enfermedad o la vejez lo lleva a uno, uno se conforma”.

La carga simbólica de este relato es avasallante. Sus personajes femeninos, la nieta y la abuela principalmente tienen mayor un peso en la trama narrativa frente al accionar masculino. Los hombres aparecen en un segundo plano, como Rolando que ayuda a Maruca y a su bebé (familiares de Rosita) o como el papá de Juan, que prodiga caricias a su hijo. El ámbito vivencial femenino está asociado a la casa, a las actividades del hogar, a las conversaciones nocturnas entre la abuela y la niña. Tanto la casa como lo nocturno son espacios de comprensión y de comunicación entre las generaciones; no solo la abuela y la nieta se logran comunicar de noche, sino que también la noche le permite a Rosa un contacto con su madre desaparecida como ella expresa en el relato: “sin darme cuenta quedé profundamente dormida, envuelta en la vida nocturna y empecé a soñar”.

El protagonismo femenino, el diálogo espiritual con la naturaleza como con los integrantes de la comunidad, con las catástrofes naturales y la presencia de sentimientos de optimismo por parte de los protagonistas de este relato permite valorar La Misión del Sarima´ como un relato de la esperanza y de la búsqueda de la armonía con la naturaleza.

Las circunstancias históricas, sociales y culturales circunscritas en el cuento La Misión del Sarima´ posibilitan una contextualización del proceso histórico que ha vivido Guatemala desde la voz del subalterno, voz de denuncia que reconstruye a partir de la tradición oral la historia de la comunidad de San Juan de Comalapa, historia que permite entender el sufrimiento, el hostigamiento en contra de las comunidades indígenas y campesinas como una violencia de tipo objetivo y sistémico, que no ha mostrado solución y continuidad desde la guerra civil hasta el presente.

Y ahí radica la importancia de este relato en dar a conocer la historia de las tres generaciones directamente afectadas por la violencia, así como el protagonismo femenino, en donde no solamente la narración es controlada por la enunciación femenina (la nieta y la abuela). Rosita, la niña protagonista quien recuerda la primera vez que oyó el estruendo, este relato da paso a la narración de su abuela, también narrada en primera persona, la cual, evocando su propia infancia, refiere las cuatro veces en que ella escuchó el retumbo. Las voces entrelazadas de la abuela y nieta demarcan la dolorosa ausencia de la madre, secuestrada durante el conflicto y luego su sorpresivo retorno que cierra el relato. De igual forma, la voz narradora de la abuela enfatiza la actitud de los pobladores frente a cada retumbo del cerro. En las dos primeras oportunidades, primó el respeto ante la naturaleza y el diálogo reverencial. Es precisamente una figura paterna (el bisabuelo de Rosita) quien transmite a la generación de los niños las normas del comportamiento adecuado. Por el contrario, en las dos ocasiones siguientes, pese a que los ancianos “fueron a saludar al cerro”, entre los jóvenes prevaleció la indiferencia.

El enigma de La misión del Sarima’ gira en torno a la correcta interpretación que los personajes hacen del sentido de la voz del cerro, la cual suena por quinta vez. La resolución del enigma es ambivalente. En primera instancia, se plantea un final optimista ya que el retumbo anuncia esta vez un acontecimiento feliz: el retorno de la madre de Rosita, desaparecida y dada por muerta durante ese año.

Y es en este punto que Miguel Ángel Oxlaj hace un ejercicio metafórico sublime. El autor se vale del regreso con vida de una víctima del genocidio como metáfora del clima de esperanza del fin de la guerra, ya que los Acuerdos de Paz, apoyados por la comunidad internacional, parecían augurar una etapa de reparación y restauración del tejido social. Y al mismo tiempo nos ayuda a entender las perspectivas de la cultura maya contemporánea, que se regenera desde la muerte y vuelve a renacer después de cada catástrofe histórica.

La voz de la niña Rosita es la que finaliza el relato. Ella nos cuenta:

Ahora soy feliz y creo con todo mi corazón que cuando el Sarima’ truena, seguramente algo va a suceder. Si lo que me sucedió a mí es o no lo que estaba anunciado, no lo sé. Quizá sea otra cosa. Pero eso ya no importa.

Como Rosa, también queremos creer que el rugido del cerro Sarima’ es anunciador de grandes sucesos. Y vamos a estar atentos a la voz de la montaña; quien sabe si tras el próximo rugido llegan los cambios necesarios que hagan realidad nuestra permanente esperanza de construir una Guatemala en paz; de heridas cicatrizadas y de una memoria que perdure en el tiempo, pues eso significaría que se ha hecho justicia con los pueblos indígenas mayas. Ellos se merecen más que nadie un reconocimiento y un resarcimiento de las barbaries cometidas contra ellos en la historia de este país.

Miguel Ángel Oxlaj escribió La misión del Sarima’ y F&G editores la publicó en 2018.

Miguel Ángel Oxlaj Cúmez es un escritor guatemalteco de origen Maya kaqchikel. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene una especialización en Revitalización Lingüística por la Universidad Mondragón del País Vasco, en España. Es profesor de la Universidad Maya Kaqchikel, sede Chi Xot, dirigente sindical, activista social y activista digital de idiomas indígenas.

Es parte del equipo organizador del Festival Latinoamericano de Lenguas Indígenas en Internet, es representante de los pueblos mayas, garífuna y xinka (UMAX) ante la Comisión de Reforma Universitaria del proceso de Reforma Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala y representante de la Lucha contra el Racismo, Xenofobia y otras formas de discriminación, de la Internacional de Servicios Públicos -ISP- para México, Centro América y República Dominicana. Tambie´n pertenece al Colectivo Kaqchikela’ taq tz’ib’anela’ y del Colectivo Ajtz’ib’.

Algunos de sus títulos publicados son las narrativas La misión del Sarima’ y Mitad mujer y su poemario Planicie de olvido. Sus poemas aparecen en revistas digitales y también en antologías tanto en kaqchikel como castellano. Ha escrito alrededor de cien lecturas para los libros de texto del Ministerio de Educación de Guatemala y han sido traducidas a los idiomas mayas q’eqchi’, mam, k’iche’, tzutujil, q’anjobal, achi, ixil, entre otros. Escribe poesía y narrativa, tanto en castellano, como en kaqchikel, su idioma originario.

Miguel Ángel Oxlaj recibió el Premio Poeta del Año 2023 en el Festival de Poesía de las Américas 2023.

La misión del Sarima’ fue ganador del Premio de Literaturas Indígenas B'atz', en su edición de 2009. El Premio B’atz’ fue creado por el escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, tras ser galardonado con el premio nacional de Literatura en 2005, cuyo objetivo es fomentar la escritura y publicación de textos en idiomas indígenas con el propósito de abrir espacios para la celebración de la diversidad cultural y étnica en Guatemala. B’atz’ significa “mono” y es el nombre de la deidad tutelar de los escritores en el mundo maya.

Fuentes de información consultada:

Oxlaj, Miguel Ángel. Ru taqikil ri Sarima’. La misión del Sarima’. Guatemala: F&G Editores, 2018. ISBN: 978-9929-700-35-2.

Oxlaj Cúmez, Miguel Ángel (2021). Xti Saquirisan Na Pe = Planicie de olvido. En Siwar Mayu. Recuperado de: enlace

Craveri, Michela (2017). Catástrofes, muerte y renacimiento en la literatura maya actual de Guatemala. En: Cadernos Prolam/USP, (v.16, n.30, p.189-211, jan./jun). Recuperado de: enlace

Rutaqikil ri Sarima’ (2014). En: Popol Mayab’(4 de abril). Recuperado de: enlace

García, Claudia (2014). Saludar al cerro y consulta popular. Cosmovisión y minería en La misión del Sarima’ y Bajo el mismo cielo. En Istmo, revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos (no. 29 y no.30). Recuperado de: enlace

Oxlaj Cúmez, Miguel Ángel (2008). The Sarima’s Mission. En Words without Borders (2 de diciembre). Recuperado de: enlace

Alemán Santos, Ana Luz, Joaquín Pérez, María Magdalena, Ramírez Gómez, Edgardo Antonio (2021). Las teorías del cuento aplicadas a la obra “La misión del Sarimá” del escritor Miguel Ángel Oxlaj Cúmez: informe final para obtener el grado de licenciado/a en Letras. En Universidad de El Salvador (25 de febrero). Recuperado de: enlace

Ollé, Marie-Louise (2010). Voces literarias y sujeto maya: Guatemala siglo 21. En Centroamericana (19). Recuperado de: enlace

Share this post