Para bien o para mal, para entender la historia de Centroamérica hay que sumergirse en la historia de España y concretamente en la ferviente y competitiva época de expansión colonial que vivía la Europa del Renacimiento. Entre la conquista omeya de Hispania en el año 711 de la era común y la caída del reino nazarí de Granada en 1492 ante los reinos cristianos en expansión, se sucedió el período histórico de «restauración» de los reinos cristianos visigodos, entendida esta como conquista de nuevos terrenos por unas nuevas monarquías que pretendían restablecer un orden político y religioso preexistente. Este periodo que transcurrió durante 780 años se denominará mucho más tarde, en el siglo XIX, como el de «Reconquista».

Esta prolongada gesta bélica de los distintos reinos ibéricos contra los árabes fue una suerte de cruzada cuyo principal soporte ideológico fue el de erradicar todas las instituciones políticas y económicas islámicas, y en especial su religión monoteísta, que Mahoma había fundado en 622, basada en el culto a Alá y que, conforme a los mandamientos contenidos en el Corán, prohibía el culto a cualquier tipo de intermediario con la divinidad, sin importar que en vida hubiera sido profeta, santo o alguna persona virtuosa. Esto supuso una razón de peso para que también la jerarquía eclesiástica católica se uniera a este ideal de cruzada, en declarar, tratar y perseguir como infieles a los dirigentes y seguidores del islam. Por ello, no obstante que los árabes habían establecido en la Península ibérica universidades y bibliotecas; edificado extraordinarias obras públicas; y difundido lo mejor de los conocimientos filosóficos y científicos de la cultura grecorromana, así como los grandes avances astronómicos, matemáticos, agrícolas, arquitectónicos, hidráulicos y musicales de la civilización babilónica y persa; la Reconquista negó los valores de la cultura islámica; y a los que iban venciendo, esto es a moriscos y mudéjares, los consideró como sucios y, por naturaleza, sólo capaces de ser utilizados en los quehaceres agrícolas, los que hasta entonces esclavos y siervos habían venido desempeñando.

Esta época histórica de la reconquista tendrá mucho que ver en el desarrollo histórico de la actual Centroamérica y por extensión de toda América latina.

En 1519, Hernán Cortés inició la conquista de varios señoríos mesoamericanos, en especial el más importante, el de los aztecas o mexicas que, desde Tenochtitlan, dominaba o ejercía influencia política y económica sobre numerosos pueblos. Habría transcurrido muy poco tiempo desde que aconteciera la Toma de Granada (en España), hecho ocurrido el año de 1492, y que había facilitado el triunfo definitivo sobre los árabes, que en el 711 habían iniciado la invasión de la Península ibérica. Al navegar con dirección oeste a las islas Azores, convencido que por esa ruta llegaría a las indias orientales, región rica en productos comerciales sobre todo especias, el Almirante Cristóbal Colón entraría en contacto el mismo año de 1492 con islas y poblaciones de las que no se tenía conocimiento en Europa, y a las que él creyó que eran parte de las indias orientales.

Los españoles que iniciaron la conquista o invasión de los distintos señoríos mesoamericanos, durante las primeras décadas del siglo XVII, habían nacido durante la fase final de la Reconquista, época en la que los triunfos bélicos eran acompañados con el arrebato de los bienes de los vencidos, el otorgamiento de títulos y tierras a los capitanes, la imposición de tributos y obligaciones laborales a los conquistados y la destrucción de las manifestaciones religiosas de los derrotados, así como la prohibición de las creencias islámicas y judías, y la obligación de practicar la religión católica. Tal situación generó un nuevo modo de vida, una nueva aristocracia, en la que los vencedores que fueran cristianos viejos y limpios de sangre tenían derecho a concesiones tributarias y al trabajo de los vencidos, lo que les llevó a despreciar el trabajo material y a vivir de las rentas.

Y ese modo de operar fue reproducido por los españoles en las indias occidentales.

Salvas raras excepciones, la mayoría de los conquistadores españoles de la región mesoamericana era de origen villano y estaba plenamente convencida que su participación en estas nuevas gestas bélicas en las indias occidentales le haría acreedor a hidalguías, concesiones tributarias, repartimientos y altos cargos. Por ello, cualquier tipo de trabajo manual era considerado deshonroso e indigno de sus personas. Un ideal de organización social que chocaba frontalmente con los principales elementos culturales más significativos de lo que fue la cosmovisión mesoamericana, es decir, la forma en que dichos pueblos, antes de ser conquistados por los españoles, veían e interpretaban el mundo; y que la colonización española con sus autos de fe (como los realizados por Diego de Landa en Yucatán, y Francisco Marroquín en Guatemala), castigos corporales y juicios inquisitoriales no consiguió erradicar, como se puede comprobar en la actualidad entre los pueblos indígenas de México y Guatemala, en los que las manifestaciones culturales prehispánicas todavía perviven.

Con los visitantes europeros inicia una nueva etapa histórica en Mesoamérica y por ende, en Centroamérica. Se origina un sincretismo religioso, fruto de la fusión de creencias religiosas indígenas mayas y católicas y una hibridación cultural cuyo resultado fue un conocimiento mayor y más profundo de la cosmovisión maya desde el ángulo de los dominadores, ciertamente parcial e interesado, pero complementario al exclusivamente maya.

La estancia y convivencia para unos, supervivencia y resistencia para otros, tendieron puentes que supusieron que los cronistas religiosos y laicos españoles de los siglos XVI al XVIII, de origen español, se preocuparan de entender la comprensión del mundo maya en sus múltiples facetas (religiosa, organización política, cultura, costumbres, relaciones interpersonales, vida cotidiana, entre otros aspectos). Por ejemplo, Bartolomé de las Casas es el que aporta mayores detalles sobre la religión de quichés, cakchiqueles y kekchíes (templos, imágenes, sacerdotes, nagualismo, sacrificios humanos, celebraciones y la creación del mundo). Francisco Ximénez es quien ha facilitado la comprensión de la religión quiché, al haber conseguido que los principales de Chichicastenango le permitieran copiar y traducir al español el Popol Vuh, cuyos primeros dos capítulos se refieren a la cosmovisión quiché. Es necesario también señalar al Arzobispo Pedro Cortés y Larraz quien, a finales del siglo XVIII, constata la pervivencia de múltiples manifestaciones culturales prehispánicas entre los pobladores indígenas de Guatemala y El Salvador, muchas de ellas mimetizadas en el sincretismo religioso. Y Diego de Landa fue el primero en profundizar en los diferentes sistemas que los mayas de Yucatán empleaban para computar el tiempo, en especial lo referente al calendario solar, el cual regía todo lo relacionado con el nacimiento, casamiento, economía, poder político, organización social, rituales funerarios...

«Decían también, y lo tenían por muy cierto, (que) iban a esta su gloria los que se ahorcaban; y asi había muchos que con pequeñas ocasiones de tristeza, trabajos o enfermedades se ahorcaban para salir dellas e ir a descansar a su gloria donde decían los venía a llevar la diosa de la horca que llamaban Ixtab».

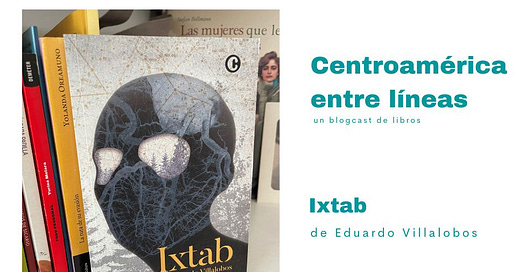

Así lo narra Diego de Landa, en el Capítulo XXXIII de Relación de las cosas de Yucatán en 1556 y con esta declaración nos recibe el poeta guatemalteco Eduardo Villalobos en su poemario Ixtab.

Ixtab es una especie de crónica poética cuyos protagonistas son la deidad precolombina asociada al suicidio y a los seres humanos que acoge en su seno cuando dan ese drástico paso trascendental de acabar con su vida física. Mejor conocida como la diosa del suicidio o deidad de la horca, Ixtab era conocida con este nombre dado a su peculiar representación. En la cual se podía apreciar a una mujer que llevaba una soga atada al cuello. En la civilización maya la muerte por suicidio era honorable. De igual forma como lo era la muerte de los guerreros que morían en batalla; los hombres que morían por sacrificio a alguna deidad e incluso, las mujeres que morían al tener a sus hijos.

Como el autor la describe en su poemario, Ixtab, esposa del dios de la muerte, diosa de los suicidas, destinada, no a cortarles los hilos de la vida, sino a tejerles cuerdas hacia la salida, hacia la «gracia de no estar»

Eduardo Villalobos construye un relato en forma de poemas y versos, para recrear el mito sobre la diosa de la muerte. Al inicio de los tiempos, en el mayab, las deidades veneradas eran mortales. Para ese entonces había una hermosa mujer, caracterizada por su belleza y su juventud: su nombre era Ixchel. Dado a que la joven radiaba una belleza incomparable, la lista de pretendientes era sumamente larga. En el listado destacaban dos jóvenes, uno era desconocido, mientras el otro llevaba por nombre “Itzamná”. Entre ambos jóvenes nació una gran rivalidad, así que no dejaban de discutir por el amor de aquella joven mujer de aspecto incomparable.

Para cesar las discusiones entre ambos jóvenes, la hermana de Ixchel, la cual llevaba por nombre “Ixtab”; propone una lucha entre ambos jóvenes. El ganador de la batalla tendría el amor de su hermana, así los pleitos terminarían de una vez por todas. Mientras ambos contrincantes luchaban, e Itzamná tenía casi ganada la batalla, su rival le traiciona por un descuido, así que el joven Itzamná muere en manos de aquel desconocido.

Al ver la muerte del joven, Ixchel corre a los brazos de su amado y sin soportar el dolor, la joven le promete a su hermana Ixtab, que su alma siempre será de él. Por ende, lo perseguirá hasta el fin. Así que aquella joven de hermoso parecer se suicida para estar con su amado. Viendo esto, Ixtab maldice al hombre que mató a Itzamná ya que, gracias a él, su hermana también estaba muerta. Después de todo lo ocurrido, Itzamná se convirtió en el dios del Sol y la hermosa joven de nombre Ixchel se convirtió en la diosa de la luna. Y aunque Ixtab en un principio era la diosa de la luna, pasó a ser la diosa del suicidio. Así que después de esto, la diosa Ixtab se encargó de limpiar sus almas y guiarlas al paraíso; para que así tuviesen un descanso eterno.

Ixtab era la protectora de los suicidas, los guiaba por el camino correcto para descansar en el paraíso. A Ixtab, la destrucción y la muerte le llegan como presagios oscuros y silenciosos. A ella, le regala el poeta Villalobos, la primera visión oscura de la invasión y la resistencia. El paso hacia un tiempo, hacia este tiempo, en el que dejó de ser nombrada, aunque siguió reinando la muerte en las aldeas arrasadas, en los cuartos de tortura, en la vida cotidiana. Los hombres mueren y la diosa canta. Y a aquellos que no los alcanza la muerte, pero les quema en su trayecto cercano, Ixtab los llama, les regala en sueños su promesa.

En palabras de Vania Vargas, escritora, poeta, narradora, editora y periodista cultural guatemalteca, Ixtab de Eduardo Villalobos es un poemario que es a su vez un relato. Él nos cuenta lo que ve, pero sus imágenes llegan como destiladas, como pequeños golpes de belleza. Villalobos es un poeta, pero también es editor, también es lector. Y eso se evidencia en su obra.

La poética mística de Eduardo Villalobos cruza la frontera entre la vida y la muerte y nos devela el drama de la tierra y la existencia que la habita, el pánico ante su belleza, la condena de las flores, el terror de los frutos y los animales que en la materia entraron al tiempo. Fragmentos del mundo son los juguetes con los que se corta las manos Ixtab, pero en su ser no hay sangre que corra. Para que corra la sangre invita a la muerte a los pobres condenados a la vida. Entonces deja regalos a los pies de su cama: una soga y el deseo de ser cuerpo suspendido en la nada, un filo que calme la sed de sangre de la tierra, un vuelo sin alas con dirección al suelo.

Ixtab es un poemario cuya métrica, estructura y versos nos sumergen en la evolución de una deidad que se mueve en nosotros; es un poemario sumamente único, por su temática. Por ella también es un poemario triste.

“si un niño se colocaba frente a un precipicio,

le depositaba en su sueño la nostalgia de

volar”.

Y es único por sus verdades.

“Pobres los seres que habitan en el mundo”,

pensaba Ixtab,

“destruyen lo que aman con fervor o desidia”.

Y tenía razón.

Nadie ve en la sangre la piedad del asesino.

Hay estudiosos que cuestionan que Ixtab sea únicamente una diosa del suicidio. En la única representación de Ixtab que existe, en el código Dresde, esta aparece con sus piernas flexionadas, en una postura muy extraña para alguien que se haya ahorcado. Además, una tenue línea parece servirle de asiento. Ella está evidentemente muerta, pero no queda claro que esta deidad (que aunque no es una imagen feliz o agradable, tampoco es funesta) sólo representa el suicidio. Porque, incluso, la soga que pasa por su cuello está holgada, y no tensa. Los autores concluyen que no se puede precipitar que Ixtab sea diosa del suicidio, sino probablemente una advocación lunar mucho más compleja. Tal vez Ixtab, más allá de la diosa del suicidio o hermana de la luna, sea un canto a la soledad.

Eduardo Villalobos afirma que estar con uno mismo es un oficio cada vez menos frecuentado: el ejercicio de divagar, estar inmóvil, convocar la velocidad y el vértigo, darle vueltas a una idea hasta convertirla en un puente. Hallar resquicios en la noche, tejer grietas en los días. Pero la gente prefiere el mundo afuera de nosotros. Salir, estar ocupados, huir de sí mismos porque las bestias también se asoman, sobre todo aparecen nítidamente en la soledad y por las noches. Por eso conviene elegir lo verdadero, sentir empatía por los otros, construir una región de mínimos gestos.

Para estar adentro conviene estar del lado de la vida y solo así construir un camino digno hacia la muerte. Lo demás es la simulación, el autoengaño, un disimulado odio creciendo en la garganta, nuestro tiempo más preciado, nuestras miradas menos claras, nuestras vidas arrojadas como un puñado de escombros en el vacío.

Si un solitario rompía un espejo,

le devolvía las imágenes rotas el improbable

equilibrio de los puentes.

Así es Ixtab; siempre atenta a recoger el ripio de vidas que abruptamente deciden saltar al vacío.

Eduardo Villalobos convierte la voz de Ixtab en verso para zarandear nuestra existencia. Este poemario es un canto de horror ante la vida, pasa del estruendo al susurro y se convierte en la canción de cuna con la que Ixtab nos va convenciendo de, finalmente, abrir de nuevo los ojos del lado de la muerte. Si Ixtab, como buena deidad, tiene dones insospechados y caprichosos que nos hacen aturdirnos con cada verso, es Eduardo Villalobos el que sibilinamente perturba nuestros ánimos.

En el poema VIII, el plantea que “Todo tiempo se construye con palabras; sin lenguaje no es posible el sueño que nos alimenta”. Para más adelante decir que “Todo lenguaje es un fracaso que nos dice la verdad o la mentira”.

Sin embargo, una verdad única es que la historia demuestra que las guerras de conquista jamás han podido erradicar y sustituir la cultura de los pueblos vencidos. La conquista española de los pueblos mesoamericanos es un ejemplo. Igual que los árabes no pudieron erradicar la cultura de los pueblos ibéricos, tampoco ellos consiguieron hacerlo en la América colonial. El poemario Ixtab es un canto a estos países de Mesoamérica y de Centroamérica, a su historia, a su tragedia, a su relación con la muerte, a su anhelo de vida conformado por pequeños momentos en los que Ixtab, en su omnipresencia, aunque sea por un instante, pueda descansar.

¿Cómo contar el ansia de morir estando vivos? Para esto último, dijo Ixtab, utilíceme a mí. Explíquelo todo a través de mi nombre. Y así el asunto quedó sellado para siempre.

Eduardo Villalobos revive Ixtab, el mito de esta divinidad del mayab, para recordarnos que, como los europeos con los pueblos de américa, o los árabes con los pueblos ibéricos, jamás han podido erradicar y sustituir la cultura de los pueblos no vencidos, sino que siguen y seguirán en resistencia. Poetas como Eduardo Villalobos hacen que no se pierdan el nombre de los pueblos, de las estirpes, de las calzadas que llevan el corazón de los caminos. Y aunque ya nadie recuerde a Ixtab, los versos de Eduardo nos sacudirán para no olvidar la vocación por la caída que tenemos todos los seres humanos.

Eduardo Villalobos escribió Ixtab y Catafixia editorial la publicó en 2022, formando parte de su colección Bitol.

Eduardo Villalobos nació en 1974. Poeta, editor, tallerista y catedrático universitario guatemalteco, ha publicado los libros de poemas El ojo en la vela, Lunas sucias y Los demás. Ha colaborado con diversos periódicos y revistas. Fue columnista del diario Siglo XXI, de El salmón y de (Casi) Literal con su columna “No Name”. Su trabajo ha sido recogido en diversas antologías, entre ellas: Tanta imagen tras la puerta, Los poetas guatemaltecos del siglo XXI, Voces de posguerra, Microfé, El futuro empezó ayer y Cosas que aprendimos con la lluvia.

Eduardo Villalobos es un poeta que vive el presente, sin confiar demasiado en el futuro, porque en el futuro no siempre se concretan nuestros sueños y porque por pensar en lo que no tenemos podemos olvidarnos de lo que está a nuestro alcance: ser creativos, aventureros, tomar un buen vino o un buen café, leer un gran libro o escribirlo, soñar despiertos, amar, correr riesgos, construir una memoria amable para los días tristes.

Villalobos, Eduardo. Ixtab. Guatemala: Catafixia Editorial, 2022. ISBN: 978-9929-591-88-2.

Vargas, Vania (2023). «Ixtab» de Eduardo Villalobos: la reconstrucción poética de un mito. En Plaza Pública (19 de febrero). Recuperado de: enlace.

Alvarado Benítez, Carmen Lucía (2023). Ixtab. En La hora Cultural (10 de febrero). Recuperado de: enlace.

Universidad Mesoamericana (2011). Cosmovisión mesoamericana. En Revista La Gazeta. Recuperado de: enlace.

Aguilar, Melvin (2023). Eduardo Villalobos. En Revista de literatura (4 de noviembre). Recuperado de: enlace.

Villlalobos, Eduardo (2020). La fe ciega en el porvenir. En (Casi) literal (20 de septiembre). Recuperado de: enlace.

348. Poesía guatemalteca. Eduardo Villlalobos. En Nueva York Poetry Review (12 de diciembre). Recuperado de: enlace.

Ixtab, la diosa maya que acompaña a los suicidas (2019). En Heraldo de México (10 de septiembre). Recuperado de: enlace.

Carrión, Lydiette (2019).Ixtab e Ixchel: hermanas lunares.En Heraldo de México (1º de septiembre). Recuperado de:enlace.

Share this post