La naturaleza siempre ha tenido un poder hipnótico sobre la literatura, formando parte de nuestras vidas, de nuestro arte. La nature writing, es decir, la literatura de la naturaleza, cultivada especialmente en Gran Bretaña, o como se conoce en el mundo hispanoparlante, Liternatura, es un género que goza de una larga y rica tradición, y que en los últimos años estamos viviendo un auge entendida como literatura rural, basada en una recuperación del interés en la relación y el vínculo emocional del ser humano con la tierra y el entorno natural. Definitivamente la naturaleza es terreno siempre abonado para la literatura; ha sido una fuente inagotable de inspiración para muchos autores. El paisaje ejerce en el ser humano una acción constante y la convivencia con la naturaleza produce una espiritualización del paisaje que se transforma.

Debido en parte a la emergencia climática que vive nuestra región, Centroamérica, donde la deforestación, la contaminación y degradación de lagos y ríos, el agotamiento de ciertas especies de la fauna, desaparición de áreas silvestres, el excesivo uso de pesticidas en algunos sistemas agrícolas, son problemas reales y que requieren de una solución inmediata, ha despertado en la población cierta curiosidad y anhelo por leer y documentarse sobre el tema, y todo lo que pueda afectar al medio natural.

Especialmente porque Centroamérica representa apenas el 1% de la extensión territorial del mundo, sin embargo, es hogar del 8% de la biodiversidad mundial y posee alrededor del 12% de las costas de Latinoamérica y el Caribe. La biodiversidad centroamericana comprende importantes bienes y servicios que son vitales para las economías locales y nacionales, y desde un punto de multifuncionalidad, los ecosistemas juegan un rol importante en la regulación hídrica, control de erosión y sedimentación de embalses y filtrado de contaminantes. Centroamérica entreteje su desarrollo entre paraísos selváticos; es una región bioceánica, exhibiendo una costa al Océano Pacífico y otra al Mar Caribe. Como columna vertebral, su sistema montañoso facilita numerosos y variados microclimas, que explican una riqueza natural, tanto en especies como en ecosistemas; tierra de suelos cuasi vírgenes; de volcanes activos, valles y de bosques subtropicales donde anidan quetzales, donde crecen manglares en las costas cerca de las playas caribeñas.

La magnífica biodiversidad de esta región se ve condicionada por la estructura social de la tenencia de la tierra, el crecimiento de la población y de las desigualdades, las migraciones y la pobreza, así como por prácticas productivas, principalmente agrícolas y forestales, que han generado pérdida, degradación y fragmentación de hábitats, sobreexplotación de recursos naturales, contaminación y degradación ambiental. Ante estas amenazas, es necesario reconocer que las selvas y sus poblaciones animales y vegetales no son meros recursos, sino que son entidades complejas y valiosas en sí mismas, con vida propia. Y las comunidades autóctonas, normalmente guardianas de la biodiversidad, han de ser tenidas en cuenta como interlocutores válidos que merecen consideración y respeto por la complejidad en la que se articula su estilo de vida y su relación con su contexto ambiental; la manera de vivir de las poblaciones originarias de estas tierras no se comprende si no está ligada a la madre Tierra o al padre Río. La única forma de detener la degradación de estos hábitats naturales se plantea desde la necesidad de construir una nueva narrativa social basada en una relación que pase de la explotación y la extracción a la simbiosis y al beneficio mutuo, tal y como las comunidades indígenas llevan haciendo desde el origen de sus tiempos; especialmente las comunidades mayas que laten con fuerza en Mesoamérica; concretamente en el sur de México, toda Guatemala, Belice y parte de los territorios occidentales de Honduras y El Salvador.

Poco a poco nos vamos dando cuenta de que si hubiésemos abrazado desde hace muchos años atrás, la forma de ver y entender el mundo y de conceptualizar la vida y la muerte de las comunidades mayas; si hubiésemos respetado y entendido los principios esenciales de la concepción del mundo desde el sentir de la cultura maya, muchos de los problemas ambientales que estamos viviendo en la actualidad, no existirían. Básicamente porque la principal característica de la cosmovisión maya es observar, apreciar y valorar la relación de interdependencia entre el movimiento del cosmos- naturaleza-ser humano. Pero desde hace muchos años, nuestras sociedades han (hemos) roto ese equilibrio.

La cosmovisión de las poblaciones indígenas, especialemente la maya, sigue siendo un pilar fundamental para fortalecer la cultura a través de la transmisión de los conocimientos, valores ancestrales y tradiciones y costumbres de forma oral. En la antigüedad, las sociedades ágrafas transmitían su herencia cultural acumulada mediante lo que ahora se conoce como tradición oral. Ejerciendo esta transmisión, aquellos grupos sociales se dotaban de elementos ideológicos que les otorgaban cohesión social interna, legitimación política frente a otros grupos e identidad cultural diferenciada respecto de sus vecinos. La tradición oral es por lo tanto la transmisión del conocimiento popular de boca a oído, no institucionalizada, de padres y madres a hijas e hijos o, entre las generaciones de individuos en una comunidad o sociedad determinadas.

En palabras del investigador antropólogo guatemalteco Celso A. Lara Figueroa, en Guatemala, los cuentos orales populares, además de cumplir funciones didácticas y conservadoras de elementos míticos y cosmogónicos, también desempeñan un papel de fortalecimiento de la identidad cultural. El pueblo de Guatemala, que convierte el barro en maravillosas obras de arte y artesanías populares, crea también con su imaginación, su tradición y su miseria, piezas literarias de infinita delicadeza.

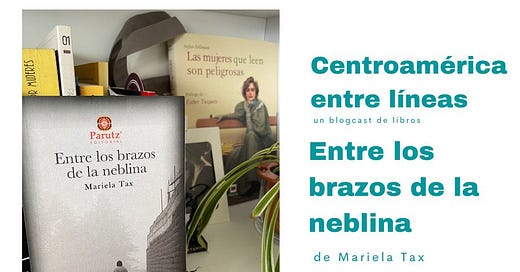

Tal y como hace la poeta guatemalteca Mariela Tax, con su poemario, Entre los brazos de la neblina. Ella moldea las palabras como si de arcilla domada se tratase, para crear versos con alma propia, impregnados de un entorno agreste y exhuberante. En la medida que nos perdemos entre los abrazos incorpóreos nebulosos de la naturaleza, la autora va cosechando múltiples imágenes que abordan la existencia y la trascendencia en las que convergen el canto de la abuela, el abuelo y la lluvia como medicina que procuran aliviar la memoria de las cicatrices del cuerpo y de la tierra.

Mariela establece una mirada omnisciente desde las vivencias, y en particular desde el sentir y ser de las mujeres. Los versos de esta poeta diluyen las fronteras entre lo civilizado y lo salvaje, lo cultural y lo instintivo. La lluvia, el frío y la neblina con color de nostalgia, el aleteo del colibrí o el canto del cuervo; sí, el canto del cuervo pues en manos de Mariela, el graznido del cuervo es musical cuando reclama paz; el recuerdo de la abuela que ya se fue, cuyos abrazos eran medicina o la tristeza de las ausencias, tejidas por la autora a modo de tapado, de perraje para que nos envuela con su calor pues la nostalgia también quema. El sol o la noche, los zanates, la lechuza o el olor a muerte que expide la tierra cuando ya no aguanta más lluvia, la tormenta o las hojas secas son considerados siempre hechos importantes que Mariela entrelaza en bellísimos hilos versados, tejiendo una poesía que nos envuelve como la neblina en un día de invierno.

El crítico literario y escritor Ignacio de Luzán definió la poesía como «la imitación de la Naturaleza en lo universal o en lo particular, hecha con versos, para la utilidad o para deleite del ser humano, o para uno y otro juntamente». Y defendió que las creaciones poéticas, además de ser hijas del ingenio, del entusiasmo y de la inspiración, han de expresar la unidad y la armonía profundas que reinan en la Naturaleza.

La Naturaleza nada hace incorrecto y, por eso, la literatura tiene que aprender de ella. Mariela Tax, con este maravilloso poemario, nos ofrece una oportunidad única de apropiarnos del susurro de la naturaleza para asumir nuestra responsabilidad de las injusticias y las barbaridades que somos capaces de hacer como sociedad; con los llantos del agua, de ríos que lloran sangre sin agua para beber; con las jacarandas en flor, ese ramillete de niñas y mujeres cuyos pétalos cayeron bajo la ceniza un fatídico 8 de marzo.

En palabra de Manuel Bolom Yaxcal, Entre los brazos de la neblina es Mariela o la sagrada montaña arropada por la densidad de las nubes, es territorio físico y espiritual, cuya experiencia de vida y su voz poética hacen de este poemario el escenario que reúne las inquietudes y aspiraciones de la poeta y del entorno comunitario que le da sentido de identidad.

El poemario nebuloso de Mariela se compone de nueve secciones: Origen, Ixöq, Nuna, K’at, Rituales, De qué color es la nostalgia, Despedidas, Voces y Kat waj, en las que, a criterio de Manuel Bolom, busca respuestas, se autoreconoce, entiende que es parte de una compleja red de vida, rinde tributo a los sabios, describe la cotidianidad, no reprime sus emociones, comprende la muerte, denuncia con vehemencia; finalmente, transmite el valor del amor y la ternura. La autora dedica cada sección de poemas a una temática concreta. Por ejemplo, Origen la dedica a los abuelos y abuelas, al recordar sus enseñanzas. En palabras de Mariela, ellos ayudaron a la construcción de nuestros caminos individuales y colectivos. La sección Voces se llena de poesía desde la denuncia social, construida desde una posición política contra las violencias: el racismo, la discriminación, la violencia de género; una sección que construye desde la indignación y con la posibilidad de la transformación. Rituales es poesía construida desde el amor propio, escrita para aquellas personas que necesitan reconstruirse desde una mirada de conexión con el entorno y la naturaleza; esta sección es la expresión política de amor propio para las mujeres. E Ixöq, refleja lo que son las mujeres, lo que le gustaría ser y los retos que supone el simple hecho de ser mujer.

Este poemario refleja el ciclo de la vida; desde la tierra bondadosa que recibe la semilla y que germinará, de una u otra forma, a pesar de las cada vez condiciones más adversas. Mariela cultiva versos con amor, paciencia y sobre todo consciente de una individualidad y amor propio que nutre, y se nutre, de la colectividad; desde esa sensación de pertenencia que se afianza al sentirnos abrazados por los elementos que nos conforman y nos motivan: el frío de la neblina, la suavidad del barro, el calor de la voz narradora de la abuela o los pausados suspiros de nuestro corazón cuando salimos a cazar amaneceres y puestas de sol.

La labor poética de Mariela nos permite experimentar emociones y sentimientos a través de sus múltiples visiones, imágenes y voces en los que la autora reafirma su identidad y sentido de pertenencia con la tierra y el territorio, en el país de la eterna primavera en el que se gesta en ironía una eterna desigualdad, un país que aloja en su seno de tierra fértil, el hambre y en sus montañas de oro, la pobreza.

Definitivamente Mariela describe mejor que nadie Guatemala en su poema, Tierra bendita.

Como el aroma de la tierra mojada por las primeras lluvias de mayo, así se levanta Entre los brazos de la neblina y nos lleva de camino por los campos a sembrar la esperanza de un cambio. Con Mariela nos dejamos llevar a una neblina que nos abraza, tejiendo con sus versos la verdadera historia no se ha contado. A través de la lectura de sus poemas, no nos podemos evadir de la realidad pues la poeta nos hace recordar, sentir, soñar, acariciar, continuar, llorar, tejer, resistir… en esencia vivir.

Ante un contexto político complicado como el que vive la región centroamericana y en especial, Guatemala, nuestra responsabilidad es buscar otras formas de incidencia y de denuncia; y el arte, tal y como practica Mariela Tax, puede ser un medio idóneo para hacerlo. En la medida que nos quedamos sin medios para expresarnos, nuestra responsabilidad es buscar nuevas formas de reivindicación, desde nuestra convicción más profunda.

A veces, cuando las palabras se cuelan por las heridas, sangra poemas, dice Mariela. Y aunque afirma que la paz no nos acompaña ni siquiera al dormir porque hasta las penas nos están robando el sueño, sus poemas, abrazados por la neblina, son verdaderas semillas de esperanza que hace que aflore en nosotros la responsabilidad de continuar haciendo el camino; un camino que seguramente nosotros no veremos florecer, pero sí las generaciones futuras que no se merecen el legado que les dejamos.

Obdulia Mariela Tax Ajtún escribió Entre los brazos de la neblina y Parutz’ editorial la publicó en 2023.

Mariela nació en 1991. Es una poeta y educadora popular maya k’iche’. Ha participado en lecturas de poesía promovidas por el Colectivo Ajtz’ib’ escritores de Comalapa y el programa “Media hora con”. Participó como poeta invitada en el Encuentro Global de Mujeres indígenas “Cura Da Terra”.

Algunos de sus poemas han sido incluidos en la Fanzine Chonchón, Lebú Chile en diversas ediciones, así como en la Antología “Poetas de Quetzaltenango” publicada en el año 2021 por Sion Editorial. Así mismo, es parte de la publicación “Salir del engaño ¿200 años? ¡Nada que celebrar! publicado por Parutz’ Editorial.

Su poesía también integra la segunda temporada de la novela Amanda López de la editorial argentina Semilla Creativa en 2021. Está incluida en la Antología inclusiva escrita en Braille y audiolibro publicada por Ministerio de Cultura y Deportes y el Ministerio de Educación de Guatemala en 2022; Entre los brazos de la neblina es su primer libro de poesía. Ha participado en diversas lecturas de poesía, festivales artísticos y en los Festivales Internacionales de Poesía de Quetzaltenango y Aguacatán, en Guatemala.

Fuentes consultadas:

Tax, Mariela. Entre los brazos de la neblina. Guatemala: Parutz’ editorial, 2023. ISBN: 978-99939-0-903-3.

Las voces del colibrí (2022). Poesía internacional: Obdulia Mariela Tax Ajtún (Guatemala). En Revista Kametsa (8 de septiembre). Recuperado de: enlace

Poetas de Quetzaltenango: Antología. Quetzaltenango: Sión editorial, 2021.

Ingrid Reyes, Alejandro Ortiz y Andrea Jumique (2021). Día del Popol Vuh: Un tesoro que resguarda relatos de la cosmología k’iche’. En: La Prensa Libre (30 de mayo). Recuperado de: enlace

Baroja, José (2020). Mariela Tax. En: Fanzine Chonchón (n. 42). Recuperado de: enlace

Calles, Juan (2022). Festival Internacional de Poesía Aguacatán: “La poesía se convierte en una denuncia social constante”. En: Prensa comunitaria (8 de agosto). Recuperado de: enlace

Peña González, Francisca Josefina (2019). El placer de leer En: Educere (vol. 23, n. 74). Recuperado de: enlace

Delgado, Rosenda (2021). Cosmovisión y espiritualidad del Pueblo Maya. En: Consejo del pueblo maya. Recuperado de: enlace

Ortiz Rodríguez, María de las Mercedes (2019). Una selva de palabras: Literaturas indígenas contemporáneas de Brasil, Guatemala y Colombia. En: Universidad del Valle

Martínez, Elena (2021). Nature Writing: literatura en contacto con la naturaleza. En: Lecturalia (2 de junio). Recuperado de: enlace

Soria, Ramón J. (2022).¿Qué es la liternatura?.En: Zenda (7 de mayo). Recuperado de:enlace

Share this post