Los conflictos armados centroamericanos, el terrorismo de estado y la intervención militar estadounidense sucedidos en la región tras el triunfo de la Revolución Sandinista nicaragüense en 1979, impulsó una intensificación de la lucha revolucionaria por la implantación del socialismo en Centroamérica. La agresiva política exterior de Estados Unidos supuso un incremento mayor de la guerra en la región centroamericana. Una prolongada y brutal confrontación armada entre las fuerzas guerrilleras y la violencia desatada por los gobiernos regionales, convirtieron a Centroamérica en la región más volátil y convulsa del mundo en el marco de la Guerra fría. Durante las diferentes guerras civiles centroamericanas, se cometieron aberrantes violaciones a los derechos humanos, siendo el movimiento social el principal actor de denuncia y en demandar mejores condiciones de vida, libertad de acción y rechazo a la represión. Por ello fue el que más sufrió las acciones represoras del Estado, a través de asesinatos y desapariciones forzadas.

Centroamérica, y especialmente su triángulo norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, es una sociedad con grandes patologías sociales, muchas de ellas derivadas de esa edad oscura marcada por los conflictos militares y cuyas consecuencias son dramáticas para sociedad centroamericana que ha visto su tejido social hecho añicos. De ahí la especial importancia de organizaciones civiles que, de una u otra forma, trabajan en la recuperación y construcción de las memorias colectivas acerca de las graves violaciones a los derechos humanos y las resistencias, ocurridas en la región durante el pasado reciente, con el objetivo de promover la democracia y las garantías de no repetición. Algunas de estas organizaciones son el nicaragüense Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, que surgió como la respuesta civil a la represión y la violencia de Estado, como resistencia y resiliencia ante los abusos del régimen de Nicaragua y como el esfuerzo colectivo para la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses. El hondureño Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, surgido en noviembre de 1982, dentro del contexto de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, que implicaba entre otras cosas, la militarización de la sociedad y la subordinación de los poderes públicos a las fuerzas armadas, y por lo tanto, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, especialmente torturas, los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas. El salvadoreño Museo de la Palabra y la Imagen, conocido como MUPI, que en 1996 surge para preservar un excepcional archivo documental sobre historia, cultura, memoria histórica y derechos humanos y para la promoción de una cultura de paz, valorizando las memorias colectivas. Y el guatemalteco Archivo Histórico de la Policía Nacional, un valioso acervo archivístico cultural con más de 67 millones de folios con la historia de un siglo de la institución policial. Aunque fue descubierto en el 2005, su existencia fue negada para no permitir la comprobación documental de la verdad sobre los hechos ocurridos durante la época de la violencia política ocurrida en Guatemala durante 36 años.

Literatura, historia y memoria son tres palabras que se entrelazan para reconstruir un pasado y un presente doloroso de una región, la centroamericana, en la que la mayoría de sus países cuentan con recientes heridas sociales a medio cicatrizar, producto de los intensos conflictos armados vividos durante décadas. Y en Centroamérica entre líneas ya hemos trazado algunos caminos desde la literatura para intentar comprender las barbaridades cometidas por el Estado contra su población y sobre todo para no olvidar los deleznables hechos cometidos en el marco de la guerra civil en Guatemala. Lo hicimos aferrados a las lecturas Me verás bailar bajo la lluvia de Ada Valenzuela, La Letrada de Mónica Albizúrez, La misión del Sarima de Miguel Angel Oxlaj y Lunas y calendarios de Irma Alicia Velásquez Nimatuj.

Y es bajo este contexto de memoria histórica y desapariciones forzosas, en el que brilla la obra de un escritor que, al igual que la mayoría de los guatemaltecos, sufrió el impacto de la guerra civil guatemalteca pues en 1984, pues varios de sus familiares fueron cobardemente secuestrados y desaparecidos. Estos acontecimientos marcaron de por vida a este escritor, detonando un enfoque temático-literario que se ha extendido a lo largo de su bibliografía en cuentos, poemas y ensayos. Y si bien es cierto que la obra que nos inspira a leer no patentiza explícitamente los acontecimientos de la historia oscura de Guatemala, definitivamente sí lo provocan las vivencias personales de su autor. En este capítulo nos asomamos a un poema de carácter reflexivo y de aliento catártico; un monólogo interior, de versos honestos sobre la vida cotidiana de la vida en general, la muerte, las relaciones interpersonales que este escritor realiza desde sus recuerdos, vivencias y anhelos.

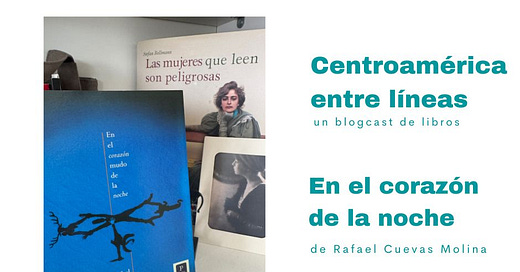

Hoy, en Centroamérica entre líneas visitamos el poema En el corazón mudo de la noche, del escritor guatemalteco Rafael Cuevas Molina.

En palabras de la escritora, poeta, narradora, editora y periodista cultural guatemalteca, Vania Vargas, En el corazón mudo de la noche es un canto solitario que, en su esencia, podría ser un canto colectivo: el del ser humano que, como los músicos del buque condenado a tocar fondo, desciende con los ojos abiertos y no deja de cantar. Hay en ellas un dejo de confesión heroica de una lucha perdida, la figuración de una épica vital, una épica pasiva construida sobre la imposibilidad cotidiana, un susurro de rabia, un dolor contenido.

Este poema es un recorrido de estilo depurado por las reflexiones del ser humano con la naturaleza y ante el que surgen inquietudes y preguntas sobre el destino y el devenir de su existencia. El poeta reflexiona sobre lo que pasa en el mundo, y sus pensamientos adquieren una total significación hasta que alguien lo lee y se apropia de esas reflexiones para hacerlas suyas, amoldándolas a sus propias vivencias. Llegar a este punto es, para Rafael Cuevas Molina, que su poema, que sus escritos han resonado; unas resonancias que le llegan al corazón.

En el corazón mudo de la noche es una especie de eco vital que florece con cada verso de este poema. El fluir de la conciencia de Rafael Cuevas Molina en este monólogo interior versificado nos sumerge en las profundidades del yo del poeta, cuyas vivencias están erosionadas por la abrupta realidad guatemalteca: un cúmulo de percepciones, abstracciones, reflexiones, recuerdos, anticipaciones, emociones y sentimientos que Rafael Cuevas nos comparte en su poema, en un desorden con una perfecta relación lógica con su realidad, nuestra realidad.

El teje su poética para abrazarnos, nos vuelve cómplices y en algún momento nos asfixia ante la crudeza de los pensamientos que van aflorando de la conciencia del poeta. Su interioridad individual se convierte en colectiva conforme vamos desgranando los versos callados mientras transitamos hacia el corazón de la noche. El poeta nos dice:

Hemos sido disciplinados

Marcados como seres vivos

Somos organismos regidos por astros que nos ignoran

Escritores como Virginia Wolf o James Joyce empezaron a utilizar la técnica novedosa del monólogo interior durante el siglo XX. Sin embargo, se nos vienen a la mente la obra de algunos escritores del istmo centroamericano que hacen un uso privilegiado del monólogo interior.

El autor guatemalteco Flavio Herrera en cuya obra, Caos publicada en 1949, emplea la introspección y el monólogo interior, para reflejar los conflictos profundos sufridos por los personajes. La escritora costarricense Yolanda Oreamuno, una de las primeras escritoras en incursionar en la novela urbana y en explorar la problemática psicológica y existencial de los personajes, en su obra, La ruta de su evasión escrita en 1949, incorpora técnicas como el contrapunto, el monólogo interior y la introspección. Y el nicaragüense Roberto Carlos Pérez con su obra Un mundo maravilloso, publicada en 2017. Con pulso adolorido, asume el difícil reto de encarnar la psiquis perturbada de su compatriota, el poeta F., a través de un soliloquio, con el que recorremos, sin prisa, los últimos momentos de un escritor cuyo inmenso talento literario le había labrado, en pocos años, una sólida reputación, considerándosele una de las voces más sobresalientes de su generación.

Y acostumbrados a esta técnica en el campo narrativo, Rafael Cuevas Molina, en un proceso que el propio poeta denomina, “atisbamiento de las esencias” explota todo el potencial de monólogo interior para adaptarlo a la musicalidad de los versos, para hacer de En el corazón mudo de la noche, según palabras del poeta y editor guatemalteco Francisco Morales Santos, un poema sinfónico que comienza por el establecimiento de un lugar y seres determinados y se encamina hacia la interiorización cuando el poeta lo considera necesario y se necesita dar respuesta a cuestiones existenciales. Un poema que emana un lenguaje fluido y fértil, en el que la ironía contrasta con la seriedad y lo lírico es el signo vital del poema.

Escribo para quienes han sido pateados por el toro

En el corazón mudo de la noche de Rafael Cuevas nos recibe con esta frase de Fulke Greville, poeta, dramaturgo y estadista inglés que sirvió a la Corona inglesa bajo Isabel I y Jacobo y cuya sobria poesía consiste en tragedias ocultas, sonetos y poemas presentando puntos de vista oscuros y reflexivos sobre el arte, la literatura, la belleza y otros asuntos filosóficos.

Un breve indicio de lo que Rafael Cuevas nos depara con su poema.

Para dimensionar la totalidad de En el corazón mudo de la noche, hay que sumergirnos en la narrativa, poética y ensayos de Rafael Cuevas. Su obra está atravesada dolorosamente por la memoria, tanto individual como familiar y colectiva. Se trata de una memoria cuya fuerza sobrepasa todas las agendas y los compromisos. Su familia sufrió en carne propia los embates de la bestia represiva del Estado de Guatemala, en la década del ochenta.

Su literatura podría ser comprendida como una especie de brújula enunciada desde el desarraigo, que señala ineludiblemente hacia el pasado para articular narrativas que busquen comprender lo que sucedió. En la mayoría de sus novelas, poética y ensayos, de forma directa o a través de indicios e insinuaciones, aparece siempre Guatemala: ese polo de violento magnetismo que no puede dejar de señalar.

Vania Vargas plantea que Rafael Cuevas desciende para encontrarse con la memoria, con el ángel de la muerte, ese antiguo conocido. Para ser cuerpo y para ser sombra, para exiliarse de sí mismo en busca de redención.

Y es que la memoria es un elemento central en nuestras sociedades; sociedades que han sido vapuleadas. El poeta Cuevas considera que la literatura en Centroamérica es una literatura que, se lo proponga o no, gira en muy buena medida en torno a la memoria. Ya no digamos aquellas expresiones como lo testimonial donde efectivamente aparece la necesidad de testimoniar y hacer memoria con un objetivo político específico. El poeta exclama:

Es la ley de la vida:

Pájaro vivo come hormigas

Las hormigas devoran luego al pájaro muerto

Hay sin embargo heridas por las que no se mueren

por las que ni siquiera se sangra

Hasta la que no llega ningún insecto

El exilio es esa tragedia que nos persigue a todos. Y para el poeta, exiliado en Costa Rica desde 1984, a raíz del impacto traumático que conllevó varios trágicos acontecimientos acaecidos a varios familiares, por temas de seguridad y visibilización de las problemáticas nacionales derivadas de los conflictos de los años 80, constituye un acicate para escribir. De alguna forma hay una especie de ansiedad por tener algún tipo de vínculo con el origen. Y ese vínculo con el origen lo encuentra a través de la literatura. El poeta escribe:

El lugar de las inmundicias queda atrás

El lugar donde tiran los animales muertos

El lugar donde la gente se bate a muerte

Donde el cerebro no puede encontrar un rincón tranquilo

Donde los elogios son imprevistas perfidias

Y se vive como lanzado al fondo de un sótano

Estos versos nos hacen pensar en las personas que se ven obligadas a dejar su lugar de origen, sin importar el motivo que les conlleve, ya sea en calidad de exiliado, ya sea en calidad de migrante. El poeta Rafael Cuevas opina que los países del istmo son expulsores, no sólo de intelectuales y profesionales, sino también son expulsores y exportadores de gente. Centroamérica se desangra pues está sacando mucho de lo mejor de su gente, ya sea como fuerza de trabajo o como fuerza intelectual, y aparentemente a los gobiernos no les importa.

La trama lírica de este poema rezuma simbolismo en cada uno de sus versos, y se evidencian diferentes metáforas creativas de realidades y estados que nos guían en nuestro día a día: el origen, la noche, el caos, el silencio, el miedo, la muerte, por mencionar algunos. En el inicio del poema, Rafael patentiza sus raíces ancestrales. El escribe:

Formamos parte de los pueblos emplumados que al sur del mar océano

Guiados por dioses planetarios

Erigieron torres en medio de la selva espesa

Y hundieron la estaca del sacrificio en el pecho del doncel

Y por supuesto la noche es un elemento esencial en la honesta lírica del Rafael. De la noche, como si se tratase de una neblina pendenciera que se alza a su alrededor, el poeta exclama:

El agua transparente se oscurece en la profundidad como la noche

Y también dice:

Este llega para atravesar un tiempo de oscuridad colectiva que se alarga, ojalá su tránsito sea más visible, mientras seguimos esperando que regrese un poco de luz.

Una luz que el poeta afirma llegará en forma de poesía:

A veces

Sin embargo

Escribíamos poesía

Y la leíamos de buen grado a quien gustara escucharla

Nos tornábamos entonces sensible y corteses

Salíamos de nuestro rincón oscuro

Dejábamos de lanzar insultos desde la ventana

Y se podía constatar que no tenemos tan mal corazón

Rafael Cuevas tamiza sus versos ofreciendo una perspectiva, desde sus vivencias personales y sensibilidad creadora, de las situaciones que le aquejan a diario, y por extensión, a nosotros también: muerte, silencio, tristeza, locura, sumisión, luz, tempestad, fuerza. El poeta pone de relieve el desolado paisaje de nuestra realidad decadente y a veces, el pesimismo ante una sociedad que no es nada más que el reflejo de sus males. El mismo poeta afirma:

Lo único que sí constato ciertamente

Es que en ninguna parte está escrito que la vida deba tener sentido

En el corazón mudo de la noche es un poema sin punto final, vaticinando que la vida es un ciclo continuo, en la que la vida y la muerte no suponen el principio ni el fin, sino la oportunidad de transformarse y regenerarse. Como exclama el poeta:

Constato también

Con la mirada de un niño enfurruñado

Que el mundo se muerde la cola

Y con este intenso e introspectivo poema, Rafael Cuevas Molina nos da a entender que Las cosas carentes de sentido son las más hermosas. El poeta nos regala un monólogo interior que más se parece a un diálogo con la conciencia del lector. Es un canto de vida, de desesperanza, de miedo, de silencio y de palabras.

Porque, aunque el corazón de la noche sea mudo, esto no significa que no pueda gritar. Tal y como Rafael Cuevas Molina hace con el poema En el corazón mudo de la noche.

Rafael Cuevas Molina escribió En el corazón mudo de la noche y Editorial Cultura la publicó en 2022.

Docente universitario, escritor, poeta, filósofo, ensayista y pintor guatemalteco. Es profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Estudió en la Transilvania Rumana, en la ciudad de Cluj-Napoca, en donde vivió por siete años; pasó una larga temporada de un año en Caracas, Venezuela y reside en Costa Rica desde 1983. Tiene una maestría en historia centroamericana por la Universidad de Costa Rica y un doctorado en historia por la Universidad de La Habana.

De su obra narrativa podemos mencionar algunos títulos como Vibrante corazón arrebolado, Al otro lado de la lluvia, Pequeño libro de viajes, Recuerdos del mar, Los rastros de mi deseo, Una familia honorable, Visita al poeta, 300, Una mínima fracción del viento, Polen en el viento y Clima subterráneo. De su obra poética, mencionaremos su poemario Crónicas del centro que resplandece y En el corazón mudo de la noche. Como ensayista ha publicado artículos en revistas especializadas y, entre otros, los libros Traspatio florecido, tendencias de la dinámica de la cultura en Centroamérica, Identidad y cultura en Centroamérica; nación, integración y globalización a principios del siglo XXI, De Banana Republics a Repúblicas Maquileras, la cultura en Centroamérica en tiempos de globalización neoliberal, Vendiendo las joyas de la abuela; políticas culturales e identidad nacional en Costa Rica, Buscando el futuro; crisis civilizatoria y posneoliberalismo en América Latina y Latifundio mediático y resistencias sociales en América Latina (ambos estudios en coautoría con Andrés Mora R.) y Otra educación, prácticas educativas y pedagogías críticas en América latina.

Como pintor cuenta con más de 15 exposiciones individuales, destacando la serie de ensambles titulada Reflexiones, en la Galería de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, y otras tantas colectivas. Ha ilustrado libros, revistas y portadas. Obras suyas se encuentran en colecciones particulares de Guatemala, México, Costa Rica, Francia, Suecia, Venezuela, Chile, Cuba.

Como profesor e investigador universitario ha sido miembro fundador de varios programas universitarios, siendo uno de ellos el Programa Identidad Cultural, Arte y Tecnología de la facultad de artes del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos. Asiduo colaborador en medios informativos, cuenta con una

columna de análisis de coyuntura en la revista digital Con Nuestra América y en el medio guatemalteco Gazeta. Sus escritos se han especializado en la temática de la cultura y la identidad en Centroamérica, y en análisis de la realidad política latinoamericana.

Rafael Cuevas Molina ha ganado el premio de novela UNA-Palabra en dos ocasiones, y en 1998 fue finalista del Premio Latinoamericano de Novela de EDUCA. En 2021, el gobierno de Guatemala le concedió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias.

Fuentes consultadas:

Cuevas Molina, Rafael. En el corazón mudo de la noche. Guatemala: Editorial Cultura, 2020. ISBN:978-9929-774-31-5.

González Orellana, Carlos Gerardo (2021). Aire y viento frente al abismo: entrevista con Rafael Cuevas Molina. En: Revista Istmo, revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos (#43). Recuperado de: enlace

Zambrano, Bernal, Xóchtil (2015). Representaciones de Centroamérica en el trabajo de Rafael Cuevas. En: Pacarina del Sur (año 7, núm. 25, octubre-diciembre). Recuperado de: enlace

Zambrano, Bernal, Xóchtil (2015). Rafael Cuevas, su obra. En: Pacarina del Sur (año 7, núm. 25, octubre-diciembre). Recuperado de: enlace

Villatoro, Eduardo (2008). Una familia honorable de Rafael Cuevas. En: El diario del Gallo (14 de julio). Recuperado de: enlace

Como en el aire, de Rafael Cuevas (2020). En: gazeta, de la A a la Z (25 de octubre). Recuperado de: enlace

Vargas, Vania (2022). Descenso y ascensión desde el corazón mudo de la noche: En el corazón mudo de la noche de Rafael Cuevas Molina. En: Ciencias Sociales y Humanidades (Vol. 9, Núm. 1). Recuperado de: enlace

La lectura te transporta – En el corazón mudo de la noche-Rafael Cuevas Molina (2022). En: Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obrero Lizano (4 de agosto). Recuperado de: enlace

Presentación del libro «En el corazón mudo de la noche», de Rafael Cuevas Molina (2021). En: AZombra, gazeta, de la A a la Z (#21, 20 de noviembre). Recuperado de: enlace

Rafael Cuevas Molina (2024). En: Universidad Nacional de Costa Rica, Extensión. Recuperado de: enlace

El ministro de Cultura no quiere entregar el Premio (2021). En: gazeta, de la A a la Z (11 de diciembre). Recuperado de: enlace

Villa Anleu, Clara Luz (2001). Los cuentos de Ricardo Estrada a través de la estética de a recepción: trabajo de tesis. En: Universidad de San Carlos, Facultad de Humanidades (mayo). Recuperado de: enlace

El monólogo interior y su función en la escritura (2021). . En: UnNIR, Artes y Humanidades (29 de julio). Recuperado de: enlace

Amaya, Andrea Gissel (2021). El cuento centroamericano: del modernismo al vanguaardismo: trabajo de tesis. En: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (abril). Recuperado de: enlace

Hernández, Mildred (2022). El Premio Nacional de Literatura 2021: Entrevista a Rafael Cuevas Molin. En: Ciencias Sociales y Humanidades (Vol. 9, Núm. 1). Recuperado de: enlace

Medinilla, Angélica (2023). El Archivo Histórico de la Policía abandonado en la precariedad. En: Agencia Ocote (10 de febrero). Recuperado de: enlace

Autoridades de gobierno incumplen obligación de proteger el Archivo Histórico de la Policía Nacional (2022). En: Prensa comunitaria (5 de diciembre). Recuperado de: enlace

Cuevas Molina, Rafael. En el corazón mudo de la noche (2020) Enlace web

Share this post