Para los que vivimos en Centroamérica, somos conscientes del contexto asfixiante de violencia que caracteriza a la región y de las graves y traumáticas consecuencias negativas para las personas, las comunidades y la región en su conjunto, que implica la exposición constante a la violencia crónica y aguda. Una región convulsa, sometida a presiones económicas, desigualdad, violencia, abuso y maltrato. Problemáticas que ponen a las personas en situaciones difíciles; personas que tienen que aprender a sobrellevar conflictos económicos, sociales y familiares, y que en la mayoría de los casos, no siempre se tienen las capacidades necesarias para resolver estas situaciones.

La salud mental de la población centroamericana está al límite, viéndose afectada principalmente con problemas crónicos de salud física, la disminución de los resultados productivos, educativos y económicos y una mayor probabilidad de perpetuación de la violencia. Y a pesar de este contexto, el acceso a la atención de salud mental para mitigar los efectos de los traumas es prácticamente inexistente en estos países. La salud mental sigue estando estigmatizada, mal financiada y hay muy pocos profesionales de la salud mental, especialmente a nivel comunitario. Los niveles de ansiedad que vive la población centroamericana van en aumento vertiginosamente afectando no sólo al tejido social sino también a las relaciones interpersonales y afectivas, ahondando la percepción de un marcado síndrome de carencia afectiva.

Si bien es cierto que usualmente la carencia afectiva suele asociarse a la falta de afecto durante la infancia, dado que esta etapa es en la que todo ser humano es profundamente vulnerable, en la edad adulta, se caracteriza por el aislamiento, confusión en metas y objetivos, así como una sensación frecuente de fracaso, o conformismo, sin la capacidad de lograr establecer relaciones de pareja saludables.

Y es que, para la construcción de relaciones afectivas sanas, en el contexto centroamericano implica un reto adicional pues conlleva una reflexión personal y colectiva, el desmitificar patrones y cuestionar roles «tradicionales» que limitan un pleno desarrollo.

No solo en el imaginario social, sino en las normativas nacionales, en la región prevalece la idea binaria de «mujer» y «hombre», así como la interpretación de lo que se conoce en cuanto a género como «inteligible», lo cual corresponde a cómo debe ser, actuar y verse una persona según su sexo biológico. Desde una perspectiva de género se suma a la interacción social y a estas diferencias basadas en el sexo biológico la conducta acorde a la edad, nivel educativo, poder adquisitivo y muchos otros factores que van ampliando la brecha de la desigualdad de condiciones de desarrollo y, por ende, de vida. Es por ello que, gran parte de las relaciones afectivas entre las personas, continúan reproduciendo relaciones de poder. Las mujeres continúan siendo vulnerables a través de relaciones tóxicas sedimentadas en un machismo histórico que, en el peor de los casos, continúa siendo invisibilizado y minimizado como un aspecto «cultural», sin lograr ver que es necesario modificar las conductas y patrones sociales que continúan violentando a las personas. Solo las personas con relaciones afectivas sanas logran comprender y despojarse de patrones que violentan y reproducen una cultura machista.

La sociedad centroamericana, víctima de su contexto de desigualdad y violencia, tiene limitadas capacidades para aprender a sobrellevar los conflictos económicos, sociales y familiares que se desenvuelven en un territorio hostil para el afecto y los sentimientos, impidiendo el desarrollo de relaciones personales afectivas sanas, y por extensión, erosionando la salud mental de sus habitantes. Y una salud mental débil es tierra fértil de cultivo para el desarrollo de cualquier tipo de trauma.

En términos psicológicos, los traumas no resueltos a menudo se asemejan al Yeti: están presentes, pero son difíciles de identificar y abordar. Estos traumas pueden manifestarse en comportamientos autodestructivos o en patrones de pensamiento negativos. Al igual que la búsqueda del Yeti, el proceso de sanar traumas requiere un enfoque cuidadoso y a menudo guiado por un profesional. Reconocer la existencia del Yeti en nuestra mente es el primer paso hacia la curación.

En este punto, cabe mencionar que El Yeti, conocido como el abominable hombre de las nieves, es una figura mítica que, en algunas regiones, la creencia popular de la existencia de esta criatura está firmemente arraigada. El nombre que se le da varía de una cultura a otra. Los tibetanos lo llaman Yeti, los indios "Sasquatch", otros Pie Grande o Abominable Hombre de las Nieves. Según Reinhold Messner, escalador y alpinista extremo italiano, se trata de una historia de fantasía, porque en realidad no se trata de un hombre de las nieves peludo, sino de una especie especial de oso que sólo se encontraba en la vertiente norte del Himalaya.

Pero como decíamos, en el ámbito de la psicología, el Yeti se utiliza como una metáfora para representar lo desconocido en la mente humana. Este concepto se refiere a las partes de nuestra psique que permanecen ocultas, inexploradas y, a menudo, temidas. Así como el Yeti es un ser esquivo que habita en las montañas, nuestras emociones y pensamientos reprimidos pueden estar escondidos en las profundidades de nuestra mente.

Este miedo puede manifestarse de diversas formas, como ansiedad, fobias o incluso trastornos más complejos. La figura del Yeti nos invita a explorar esos rincones oscuros de nuestra mente, donde residen experiencias traumáticas o emociones no procesadas. En este sentido, el Yeti se convierte en un recordatorio de que enfrentar lo desconocido es esencial para el crecimiento personal y la sanación emocional.

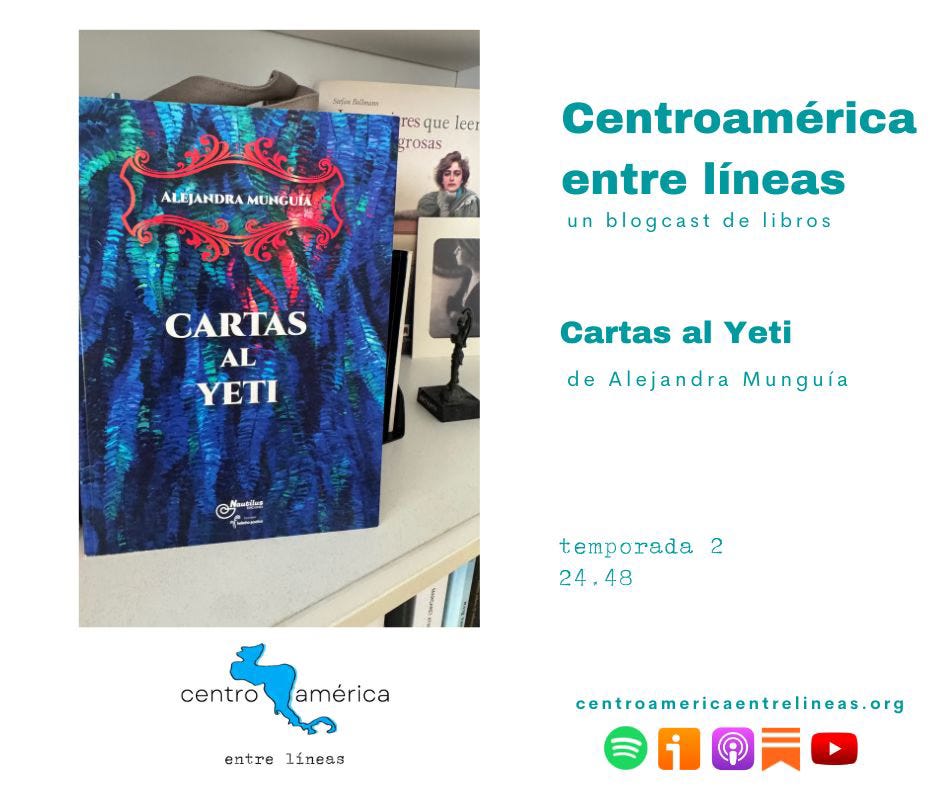

Para la mayoría de los habitantes del istmo centroamericano, afrontar al yeti es una tarea diaria. Y ejemplo de ello es el ejercicio intimista que la poeta hondureña Alejandra Munguía realiza con su poemario, Cartas al Yeti.

En palabras de Janet N. Gold, profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos, autora de varios libros y ensayos sobre literatura y cultura centroamericana y prologuista del poemario Cartas al Yeti, afirma que la primera vez que lo leyó, descubrió una historia de amor y desamor, el fin de una relación que antes era un compromiso, un convivir y el compartir de las grandes y pequeñas cosas y rutinas de la vida. Sintió el lamento por la pérdida de una ilusión, y a la vez, percibió la voluntad de renacer.

En una segunda lectura, la prologuista se fijó en la estructura del poemario, una especie de calendario de 9 días o una suerte de novenario, aquel que calendariza el duelo de una pérdida. En una tercera lectura, ella aprecia el poemario como un manifiesto de liberación y resiliencia. Un poemario que ofrece estas cartas, que son confesiones íntimas, como un acto deliberado de generosidad, un deseo de compartir una parte importante de su ser. Con él, la poeta Alejandra Munguía nos enseña su dolor y su soledad, pero también nos invita a acompañarla en su novenario de la desilusión a la esperanza.

Cartas al Yeti es un poemario epistolar en el que cada poema presenta un desafío que dificulta la liberación de las ataduras creadas por una relación que llegó a herir profundamente a la poeta. Y a pesar de ello, Alejandra Munguía, en el trascurso de esos nueve días de letanía, logra olvidar aun cuando sigue rodeada de memorias de una vida compartida: el cenicero crema; los recuerdos entre sábanas; la taza/ con el tatuaje de [sus] labios.

En el día 1, a las cero horas y un minuto de la madrugada, la poeta escribe:

Ahora suelto:

deseo vivir.

Mamá, papá, corto los hilos,

busco otros mundos

en los que pueda tejer mi historia

con hilos invisibles.

Alejandra se encuentra sola en el espacio antes compartido, cuyo diseño era para dos, forzada a escuchar el fluir de [su] sangre, a enfrentar la soledad y sentir el vacío que pudo evitar cuando estaba acompañada en las noches que ahora el insomnio ha alargado.

En el día 1, a las diez horas en punto de la mañana, la poeta declama:

La sed de ti me estremece.

Lucho por afrontar tu ausencia.

Un ayuno suicida me tienta

al verte sonreír, lejos de mí,

en un parpadeo.

El Yeti, como metáfora de lo desconocido en la mente, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias internas. A través de la exploración y la confrontación de nuestros miedos, podemos desentrañar los misterios que nos rodean y avanzar hacia una vida más equilibrada y consciente. Al igual que la búsqueda del Yeti, este viaje puede ser desafiante, pero también está lleno de oportunidades para el crecimiento personal y la transformación. Y la poeta Alejandra las opciones que baraja para salir de su duelo son varias: seguir su rutina y tratar de olvidar, hacer terapia, hacerse una limpia, escribir un diario, odiar al que antes amaba, aprender a aceptarse tal como es, brindar a su nueva realidad, tejerse una nueva historia, desinfectar su espacio del tumor del desamor, matar al recuerdo del pasado y enterrar su historia compartida.

La poeta se debate en cómo subir de nuevo a la vida, en cómo llenar ese hueco cuando la ausencia ocupa tanto espacio. Su solución reside en vivir todas las opciones, aceptar el reto de dejar atrás sus ilusiones, nombrar su dolor y enfrentar sus miedos.

De hecho, el día 1, a las diez horas en punto de la noche, ella recita:

Después de años de orfandad

decido volver a mí.

Observo mis surcos,

el sobrepeso de mi cuerpo,

mis canas,

con respeto.

Con este poemario Alejandra recrea su paso por ese proceso de curarse del pasado para poder vivir, crecer y amar de nuevo. La poeta da constancia de ese viaje de aprendizaje, descubrimiento y transformación en esa serie de cartas / poemas dirigidos a su Yeti, figura de proporciones legendarias que le podría hacer daño igual que salvarla. No es fácil enfrentarse a un Yeti que representa el vacío de una ausencia, pero la poeta decide tomar las riendas del camino de la autosanación mediante poemas enviados desde varias paradas en su viaje a la autodeterminación. Poemas que expresan su verdad para sí misma, y con sus depuradas imágenes y su honestidad, la poeta Alejandra logra, no enfrentar y conquistar al monstruo, sino que lo convierte en amigo, cómplice y poesía.

El día 2, a las tres horas en punto de la madrugada, la poeta declama:

Me despeino de ti.

Me desabrocho tu recuerdo.

Mi pecho se libera.

En el espejo me abrazo.

Me visto de otra piel

y me encuentro.

El proceso de explorar el Yeti en nuestra mente puede ser tanto aterrador como liberador. A través de la terapia y la auto-reflexión, podemos comenzar a desentrañar los misterios que nos rodean. Este viaje hacia lo desconocido implica confrontar nuestros miedos y reconocer que, aunque el Yeti puede parecer amenazante, también puede ofrecer valiosas lecciones sobre nosotros mismos.

Y la poeta Alejandra Munguía nos ofrece, tal vez sin darse cuenta, tal vez consciente de ello, una bella forma para lograr superar los retos que plantean nuestros Yetis que se alimentan de nuestras inseguridades y tristezas, especialmente si estas provienen de una ruptura sentimental.

El día 9, a las doce horas, la poeta asevera:

Subo

de nuevo

a la vida.

No huyo más de mí.

Alejandra Munguía, con su poemario Cartas al Yeti, nos ofrece la oportunidad de afecto, consuelo, sanación y comprensión en momentos de dificultad que tanto necesitamos en Centroamérica, como nobles mecanismos para aprender a sobrellevar los conflictos propios, interiores o heredados que provocan nuestros Yetis. Unos poemas para, como Alejandra Munguía declama en la noche de insomnio del sexto día,

Renacer

del tiempo

la vida,

los escritos,

los anhelos.

Alejandra Munguía Matamoros escribió Cartas al Yeti y Nautilus editores la publicó en 2021, bajo la colección Helecho poético.

Alejandra Munguía nació en 1972. Es Doctora en Medicina y Cirugía, con Especialidad en Psiquiatría y poeta hondureña. De su obra publicada mencionaremos su poemario: Tiempo anónimo en el año y una plaquette como parte del Festival Ciclónicas. Su obra ha sido incluida en diferentes antologías tales como la Antología Amanda Íntima del Festival Internacional Insurgencia literaria, Antología 10 años, 100 mil palabras, Antología de Narradoras Hondureñas, Por la gracia del verso: Escritas por y para el Poeta Rigoberto Paredes y Antología Poética "Voces de la ANDEH".

La poeta ha sido vicepresidenta de la Asociación Nacional de Escritoras de Honduras (ANDEH), entre 2014 y 2020, y en la actualidad forma parte del Taller Internacional Helecho poético.

Fuentes consultadas:

Munguía, Alejandra. Cartas al yeti. Tegucigalpa: Nautilus Editores, 2021. ISBN: 978-84-09-32011-0.

Lecturas poéticas: Encuentro Literario Internacional 2021 (2021). En: Página Facebook de Café Paradiso (30 de diciembre). Recuperado de: enlace

Honduras tiene nombre de mujer: 20 poemas de 20 poetas hondureñas (2022). En: Festival de los Confines (21 de marzo). Recuperado de: enlace

Presentación del libro Cartas al Yeti, de Alejandra Munguía (2021). En: Centro Cultural de España en Tegucigalpa (15 de diciembre). Recuperado de: enlace

Águila, Yohanna del (2024). Hablemos de relaciones afectivas. En: Plaza Pública (11 de febrero). Recuperado de: enlace

Cruz, Celina (2025). Qué es: Yeti (metáfora de lo desconocido en la mente). En: Amor Systemic. Recuperado de: enlace

Sánchez, Edith (2021). Síndrome de carencia afectiva ¿qué es?. En: La mente es maravillosa (8 de diciembre). Recuperado de: enlace

Más de 9 millones de centroamericanos recibirán apoyo de salud mental (2022). En: Estrategia & Negocios (23 de abril). Recuperado de: enlace

Castellanos, José (2023). La salud mental es un derecho humano universal. En: Congreso de la República de Guatemala (10 de octubre). Recuperado de: enlace

Share this post